Archive for the ‘コラム’ Category

年末年始休業のお知らせ🎍

2025年も残すところあとわずかとなりました。

本年も多くのご縁をいただき、皆様には大変お世話になりました。心より感謝申し上げます。

誠に勝手ながら、当事務所は下記の日程を年末年始休業とさせていただきます。

🗓️ 休業期間

12月27日(土) 〜 1月4日(日)

休業期間中にいただいたお問い合わせにつきましては、

【1月5日(月)】より順次対応させていただきます。

ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

皆様、どうぞ良いお年をお迎えください✨

来年も変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願いいたします🙇♂️

【知っておきたい!最新判例】生命保険と損害保険では、死亡保険金の取り扱いが異なる!

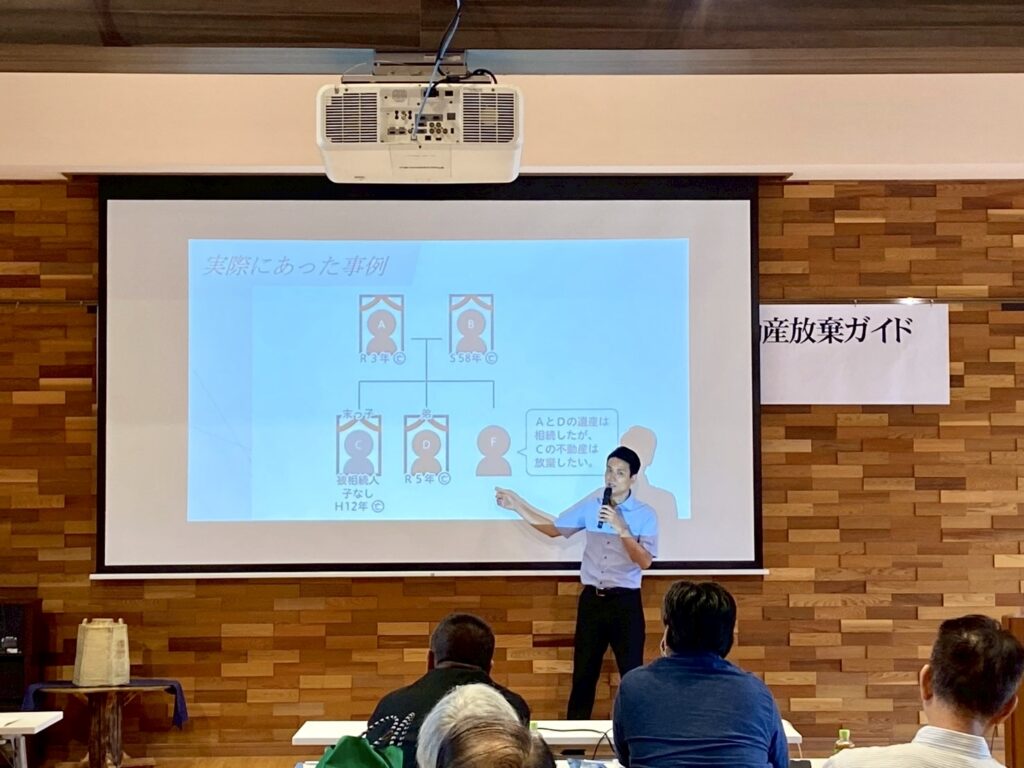

出版記念講演会を開催しました

10月4日(土)、川之石地区交流拠点施設みなせにて、拙著『上手な不動産放棄ガイド』の出版記念講演会を開催いたしました。

当日は 22名の方にご来場 いただき、空き家や売れない土地といった「負動産」に関するお悩みをお持ちの方が多いことを、改めて実感いたしました。

講演では、実例を交えながら「不動産を相続する際に直面する課題」や「上手に手放すための方法」についてお話しさせていただきました。さらに、パネルディスカッションでは、行政・弁護士・解体業者・不動産業者といった各分野の専門家の視点から、具体的な処理の方法や今後の対策についてご紹介することができました。

また、らくさぶろうさんにもご登壇いただき、会場を大いに盛り上げていただきました。

専門的なテーマでありながらも、笑いや共感を交えた温かい雰囲気の中で進められたことを嬉しく思います。

今回のイベントを通じて、参加者の皆さまが少しでも将来に向けた安心や解決の糸口を持ち帰っていただけていれば幸いです。

ご参加いただいた皆さま、そして運営にご協力くださった関係者の皆さま、本当にありがとうございました。

拙著『上手な不動産放棄ガイド』の出版記念祝賀会を開催いたしました【主催:一般社団法人エンディングパートナー】

八幡浜市の「子ども第三の居場所 あむ」様にて、小学生向けのイベントを開催しました【エンディングパートナー】

相続した空き家の「3,000万円特別控除(空き家特例)東京地裁R6.9.2判決」について、司法書士が注意すべき点

相続した空き家の「3,000万円特別控除(空き家特例)」ってなに?

相続で手に入った「被相続人が住んでいた家(とその敷地)」を、相続開始から3年以内の年末までに売るなど、一定の条件を満たすと、譲渡益から最大3,000万円を差し引ける制度です。

ざっくりいうと、「古い空き家を相続したら、早めに売れば税金がとても安くなる特例」です。

前提の状態(手続き前の不動産登記の名義)

土地:名義人=母

建物:名義人=父

※父が先に死亡し、その後母が死亡という事案

どこが落とし穴?(父→母と順に亡くなったケース)

父が亡くなり、その後に母が亡くなった——この順番のあとで売却する場面では、司法書士としてはつい

・「建物(父名義)→ 子へダイレクト」

・「土地(母名義)→ 子へダイレクト」

とそれぞれ直接、相続人名義にしてしまいがちです。

ですが空き家特例は、家と土地を“同じ被相続人”から相続で取得していることが実質的な前提です。

したがってこのケースでは、

・建物は「父 → 母」の相続登記を経る(父の持っていた建物を、まず母に承継)

・そして土地・建物の両方を「母の相続財産」として相続登記したうえで売却する。

という名義のそろえ方をしておかないと、特例が使えないリスクが高まります。

2024年9月2日の東京地裁判決でも、名義の持っていき方を誤った結果、特例不適用と判断されています。

司法書士・税理士として知っておくべき点

専門家として知っておくべきポイントは、建物と土地の「取得元(被相続人)」を一致させる遺産分割をすべき——すなわち、建物は「父→母」を経て、最終的に「母の相続財産」として土地と建物を一体とする相続登記(数次相続)してから売却へ、という順序を守らなければ3,000万円特別控除(空き家特例)を使えないという点です。

ちなみに

父から子へ直接行ってしまった登記は、いったん抹消したうえで、正しい順序(父→母→子)で再度登記し直すことが可能です。

したがって、売却前にこの「抹消・再登記」を済ませていれば、要件や期限を満たすことを前提に、空き家特例を利用できる可能性はあります。

もっとも、令和6年9月2日の東京地裁判決では「仮に遺産分割協議をやり直したとしても、それは新たな処分行為とみなされるため特例は適用されない」と消極で判断されていますので、実際にやり直しを検討する際には、担当者に事前確認を行い、適用の可否を確かめたうえで進めるのが無難でしょう。

【なぜ?相続登記をしたら突然DMが大量に届くのか】

「登記が終わったとたん、不動産会社から売却のチラシやハガキがたくさん届くようになったんですけど……司法書士が情報を出してるんですか?」

実際に、依頼者の方からこう聞かれたことがあります。

でも、はっきり言えます。

司法書士は、相続登記の情報を業者に渡すことはありません。

では、どうして情報が業者に知られてしまうのか?

理由は「不動産登記受付帳」という仕組みにあります。

📌 不動産登記受付帳ってなに?

法務局では、登記の申請を受け付けたときに「受付帳」という帳簿に以下の情報が記録されます:

-

登記の目的(例:相続による所有権移転)

-

不動産の所在地

-

受付番号・日付 など

この「受付帳」は、実は誰でも情報公開請求できるようになっています。

つまり、業者が法務局に請求すれば、「最近、相続登記された不動産の情報」が簡単に手に入るんです。

その情報をもとに登記簿を取り、所有者の名前・住所を調べてDMを送ってくる、という流れです。

🧭 東京司法書士会も「この制度はおかしい」と声明を出しました

2025年7月2日、東京司法書士会が会長声明を発出しました。

内容は、不動産登記受付帳の開示制度を見直すべきという提言です。

特に注目すべきは、総務省の統計で「情報公開請求の6割以上が受付帳絡み」という異常な実態。

つまり、業者が日常的にこの制度を(合法的に)活用しているということなんです。

💡 登記前に知っておいてほしいこと

私の事務所では、相続登記のご依頼を受けたときに必ずこう説明しています:

「登記が終わったあと、不動産会社からたくさんDMが届くかもしれませんが、これは法務局の制度によるものです。司法書士が情報を外に出すことは一切ありませんので、ご安心ください」と。

📣 最後に

相続登記が義務化され、多くの方が登記に動き始めています。そんな中で、突然のDM攻勢に驚かれるのも無理はありません。

でも、これは制度の問題であって、司法書士が情報を渡しているわけではないと、どうかご理解ください。

なお、令和8年10月1日からは不動産登記規則が改正され、受付帳から「登記の目的」や「不動産の所在事項」などが削除される動きになっております。

この制度変更が実現すれば、相続登記をした直後に不動産会社からDMが届くというような事態は今後は基本的に発生しなくなります。

安心して登記を進めていけるよう、これからもサポートしてまいります。

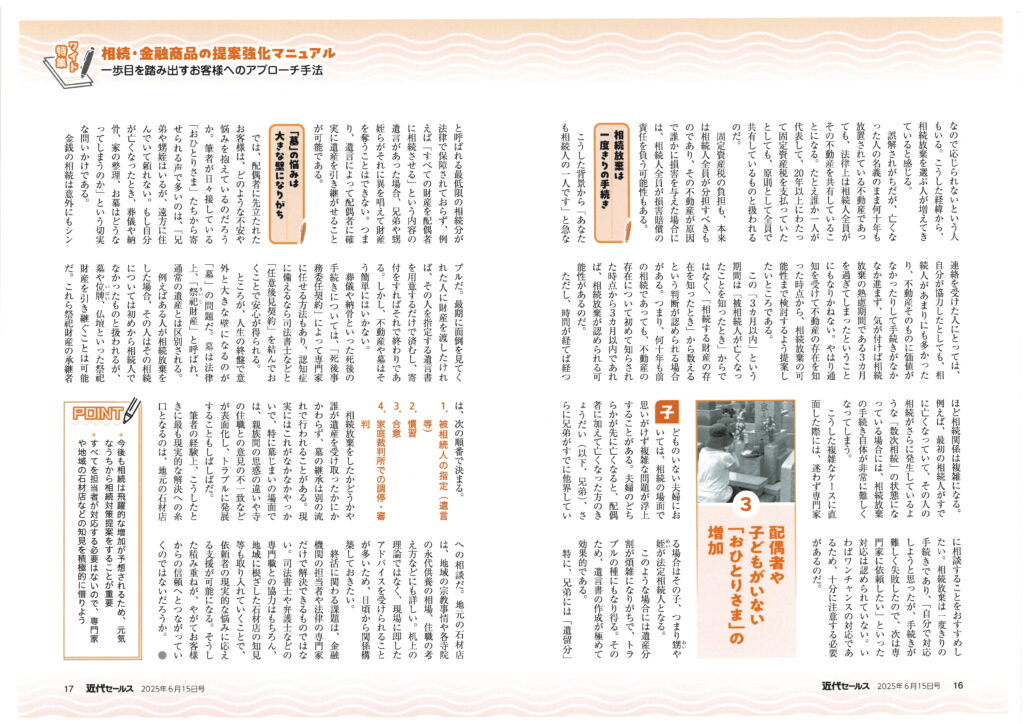

金融機関雑誌「近代セールス」コラム掲載のお知らせ

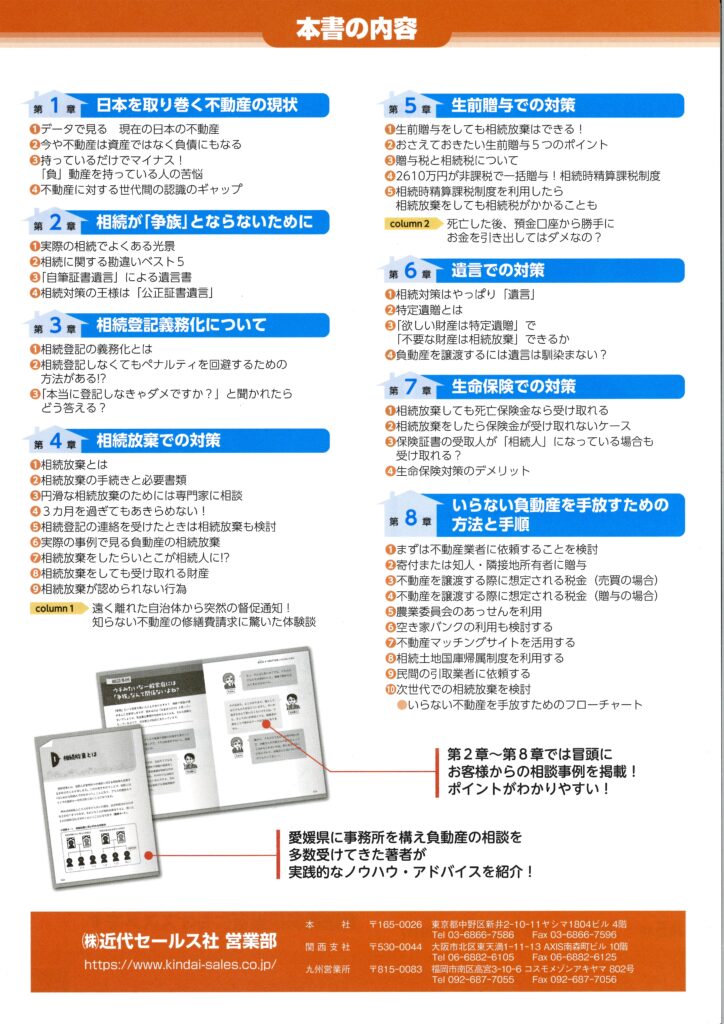

【書籍出版のお知らせ】売れない土地・空き家を相続する人のための上手な「不動産放棄」ガイド

【令和7年4月施行】学校法人の理事長変更登記の実務ポイント-「校長=理事長」でも登記が必要に?

令和7年4月施行・学校法人の理事長変更登記の実務ポイント

令和7年(2025年)4月から、私立学校法の改正が施行されます。

この改正により、校長が理事長を兼ねている学校法人でも、理事長の変更登記が定期的に必要となる点にご注意ください。

◆ これまでとの違いは?

従来は、校長=理事長であれば任期の定めがなく、他の理事が入れ替わっても理事長の変更登記は不要とされてきました。

しかし、今回の改正で制度が大きく見直されます。

◆ 今後どうなるのか?

✅ 校長でも理事には選任手続と任期が必要

校長が理事を兼ねる場合でも、自動的に理事になるわけではなく、理事としての選任手続が必要になります。

また、他の理事と同様に、任期(最長4年)を定めなければなりません。

✅ 理事長は「任期ごとに」再選が必要

理事長は理事の中から選任されます。

理事としての任期が満了したら、たとえ同じ方が再任される場合でも、理事会で再度選任し直す必要があります。

✅ 同じ理事長でも「変更登記」が必要に

これまで登記不要とされていたケースでも、今後は任期満了のたびに理事長の変更登記を行う必要があります。

◆ 登記のタイミングは?

改正法には経過措置があり、最初に登記が必要になるのは次のいずれか早い方です。

-

現在の理事の任期が満了するタイミング

-

令和9年(2027年)4月以後、最初に開催される定時評議員会の終結時

◆ 今から何を準備すべき?

-

✅ 寄附行為の確認・見直し(任期の定めが改正に合っているか)

-

✅ 理事・理事長の任期スケジュールの把握

-

✅ 登記スケジュールの整理と準備

◆ まとめ

今後は、たとえ校長が理事長を兼ねていても、

任期があり、再任には再選任の手続きと登記が必要になります。

「今まで登記しなくてよかった」は通用しません。

改正の趣旨を踏まえ、計画的に対応することが求められます。

(※ブログ記事に関するご質問には回答しかねます。参考にされる場合は、自己責任お願いします。)

« Older Entries