Archive for the ‘ブログ’ Category

相続・遺言セミナー好評につき、大洲でも開催しました【感謝】

前回八幡浜市にて行ったセミナーが好評だったようで、同じ団体の大洲支部においてもセミナーをしてほしいとのご依頼をいただきました!!大変ありがたいです!関係者の皆さまありがとうございましたm(__)m

前回の記事☞【満員御礼】八幡浜市総合福祉文化センターにて、相続・遺言セミナーを行いました!

今回もセミナー後の質問が4件、個別相談が6件もあり、相談しやすい雰囲気作りができたのかなと思っております。

司法書士事務所や弁護士事務所などの法律関係の事務所って、なかなか相談に行きづらいですよね?

その「相談しづらさ」が故に、相談することができず、結果として対策を取らずにトラブルになるケースは数え切れないほどあります。

「トラブルになる前に、ちょっとでも相談してくれていたら回避できていたのに・・・。」と思うことは、今まで何度もありました。

私はこの「相談しやすい環境づくり」を目標の1つに掲げて、1人でも多くの方に身近に法的サービスを提供できるように活動しております。

これからも、法教育の一環として、周知活動を積極的に行ってまいります。各種セミナーをご希望の方は、ご遠慮なくご連絡ください。

登泉堂さんのかき氷☆

こんにちは、従業員の坂本彩香です。

先週一週間は素敵なWEEKを過ごせたかでしょうか!☆☆

↑

私のお気に入りユーチューバーの始まりの一言を真似してみました(笑)

みなさん、暑い日が続いてますが、体調を崩されてはいませんか?

熱中症には十分に気を付けてくださいね。

あと、日焼けにも。

私は昔から、日を浴びるとすぐ黒くなります。

よく肌が白い子って赤くなってまた戻ってますよね?

それをとても羨ましく思っていました( 一一)

幼いころ、兄が野球をしていて、私もしたいと母に言うと、

「闇夜のカラスになるよ」と言われ、断念しました。

闇夜のカラスって(笑)夜はもう全く見えないってことですね(笑)

外の競技はあきらめて、室内のバレーボールを初めてもう20年。

今はバレーボールで良かったと思っています(*^_^*)

そろそろ紫外線対策を考えないといけない年齢なので、

良い方法があれば教えてくださいね(^^)

最後に先週食べた、今治市にある登泉堂さんのかき氷を載せておきます。

定番のいちごシロップとは別に、あまおうだけを使ったシロップがあって、

贅沢で、とても美味しかったです。

残念ながら、定番のいちごシロップは今期分すでに完売しているみたいですが、

たくさんの種類のシロップがありますので、ぜひ行って見て下さい♡

ではまた(^^♪

≪初ブログ≫はじめまして。補助者 兼 妻の坂本彩香です!(^^)!

はじめまして。

補助者兼妻の坂本彩香です!(^^)!

所長が載せるブログにちょこちょこ出させていただいておりましたが、皆様、私にどんなイメージをお持ちだったでしょうか。

このブログを通してイメージが少しでも良くなるよう、頑張ります!(笑)

私の回では、難しい専門のお話はお休みして、みなと司法書士事務所の日常を知ってもらい、皆様に親しみを持ってもらえるようなブログを更新していけたらと思っています。

どうか、優しいお心で見ていただけると幸いです。

今日は初回ですので、まずは簡単に自己紹介をさせていただこうかと思います。

1992年11月29日、四国中央市にて生まれ、小中高は市内の学校に通い、大学は兵庫県西宮市にある武庫川女子大学短期大学部に進学致しました。

甲子園のすぐ側でしたので、六甲おろしが甲子園球場から聞こえてくるのが、とても懐かしく思います。

卒業と同時に地元に帰り、金融機関に就職しました。

そこで主人と出会い、みなと司法書士事務所の開業と同時に入籍し、南予に嫁いできました。

南予の方の印象としては、おっとりして、優しい方が多いことです。

あと、たくさんみかんをいただきます!(笑)

これは、本当に驚きました。

同じ愛媛出身ですが、私の出身地は紙産業が盛んなので、みかんとは縁遠く、スーパーで買うのが普通でした。

南予は、みかん農家さんがたくさんいらっしゃいますので、いろんな場面でみかんをいただきます。

これこそ、全国の方がイメージする愛媛ですよね!すごい!

いただいたみかんを実家に持って帰ると、家族みんなが喜んで食べています。

可愛い双子の姪っ子たちも、みかんが大好きですので、皆様、今後もみかんをいただけると嬉しいです(*^^*)(笑)

これからみなと司法書士事務所で、所長の片腕として頑張って参りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

では、また次回(^_^)v

終活読本ソナエの定期購読を始めました。

産経新聞出版社が発刊する「終活読本ソナエ」という雑誌があることを最近知りまして、相続や終活に力を入れている当事務所としてはこれは定期購読しなければ!ということでさっそく注文しました。

相続法はもちろん、介護・葬儀・お墓などの最新情報満載です!これから超高齢化社会を迎える日本では、知っておかなければ困ることばかりです。

さらには、芸能人が実際にインタビューを受けて終活について語るコーナーもあるので、ラジオやセミナーを多く行う私としては皆さんの興味がわきそうな話題を取り入れることができるので重宝しそうです!

インターネットの情報もいいですが、あまり信用できない情報も溢れていますので、あらゆる媒体から情報収集しなければなりませんね。

当事務所に置いておりますので、ご興味ある方はお声がけください☺

【満員御礼】八幡浜市総合福祉文化センターにて、相続・遺言セミナーを行いました!

本日は、某一般社団法人様より、「人生を安心して治めるために」というテーマで講演をしてほしいというご依頼をお受けしまして、約1時間で相続や遺言のことについてお話させていただきました。

セミナーを行うにあたって、私がいつも気を付けていることは、「上から目線にならないこと」です。講師という立場になると、普通に話しているだけでも上から目線と受け取られがちです。どんなにすばらしい講義をしても上から物を言われる気がするだけでシャットダウンしてしまいますよね。

いつも私が対面しているのは、私の倍は生きておられる人生経験豊富な先輩方ばかりです。先輩方から見れば、私などひよっこもいいところです。ただ、普通の人の人生であれば自分が主になって「相続手続きを行う」経験は人生に1回、多くても2回がいいところではないでしょうか。

この「相続」の実戦経験においては、私は実際に1000件以上の経験値がありますので、単なる知識ではなく、生きた「知恵」を持っているという自負があります。人生の先輩に対して本来は教えてもらうことばかりのはずの私が、この相続(法律)という一点においては、私から大事なメッセージをお伝えすることができる、させていただく、という気持ちで毎回登壇しております。これは個人的に重要な心構えであると思っています。

今回は講演後の質問コーナーで6人も手があがり、個別相談も7件ほどありました。この講演後の質問と相談の数というのは、私としては講演がよかったかどうかの指標となると思っていますので、数多くの相談が出て嬉しい限りです。

実際に、その場で受任となった案件も2件あり、さらに別の団体での講演もやってほしいとのご依頼もその場で受けまして、喜んでお引き受けいたしました。

毎月2回程度のペースで講演のご依頼を受けておりますが、ありがたいことにさらに多くのご依頼をいただくようになってきました。

本で得られる「知識」ではなく、生きた「知恵」を皆さまに知っていただき、「知らない」が故に起こる相続トラブルをゼロにしたいという想いで活動しています。

回数を重ねるごとに、私の伝え方もブラッシュアップされて、講義が上手く・面白くできるようになってきているかな?と感じるときがあります。自分の言葉に熱と重みを乗せて伝えられるように毎回反省と改善を繰り返しているつもりです。

しかし、まだまだ社会全体を変えることはできていないので、これから更なる努力が必要です。現状に満足することなく、常に自分を磨いていきます。

【令和元年】ゴールデンウイークはベトナム旅行に行ってきました(^^♪

新元号「令和」になりました!令和の時代も、変わらず「みなと司法書士・行政書士事務所」を宜しくお願い致します。

今年のゴールデンウイークは10連休でしたね。皆さまはどうお過ごしになりましたか?

あまりに休暇が長すぎて逆にどうしたらいいかわからないくらいですよね(笑)

当事務所では、奮発してベトナム旅行に行ってまいりました!従業員である妻と2人ですので、社員旅行です(笑)我が事務所にプラスとなるよう、見識を広めてまいりましたよ(^^)/

ベトナムのダナンという観光地に行ったのですが、ほんとに文化の違いを感じました。特に、交通マナーがあまりにもひどくて、横断歩道渡っていても止まる様子もなくビュンビュン飛ばしてきます!

あとは、食事ですね。水道の水を飲んでしまうと絶対お腹を壊すというので、ジュースに入っている氷もダメですし、生野菜もそのまま食べると日本人は下してしまうようです。私はお腹が弱い方ですので、細心の注意を払ってお店を選びました。

その結果・・・一番美味しかった料理はイタリア料理!!

妻も同意見で、せっかくベトナムに行ったのに一番美味しい料理がイタリアンとは。。。笑

ダナンの中でも自信をもってオススメできる観光地は、「ホイヤン」という街です。それがこちら!

綺麗でしょう?!☺このような綺麗な提灯が街中にあってとっても雰囲気あります!写真ではイマイチ伝わらないのが残念ですね~。

すごくオススメですし、ベトナムは物価が安いのでお財布にも優しい旅行になります。

ベトナムは発展途上国ですが、開発が進み、これからすさまじい経済発展を遂げるだろうという勢いを感じました。日本も令和の時代になりましたので、独自の発展を遂げたいですね。

10連休が終わり、今日から心新たに令和初出勤です!!お休みモードを切り替えてがんばります。

西予市野村公民館にて終活イベントを行いました!【エンディングパートナー】

本日、西予市野村公民館にて一般社団法人エンディングパートナー主催で、終活イベントを行いました!

いつも楽しく終活漫談をしてくださるらくさぶろうさんと共に「前向きに」終活に取り組む大切さを伝えてまいりました☺

なんと!今回はらくさぶろうさんのほかに、プロのマジシャンである三瀬賢太さんにもきていただきました!

テレビでしか見たことないレベルの高いマジックが目の前で見れるなんて、とてもラッキーでした(^^)/ご来場者様も歓声を上げて楽しんでいただけたので、私も嬉しい限りです。

今回も関係者の皆さまにご協力いただきまして、無事開催することができました。本当にありがとうございました。終活というくくりにとらわれず、楽しいボランティア活動を今後も精力的に行っていきたいと思います!!

次回は9月28日に八幡浜みなっとで終活イベントを行いますので、乞うご期待❗️🙌

南海放送ラジオ「江刺伯洋のモーニングディライト」江刺アナウンサー、ひめさぶろうさんとの終活ラジオ番組始まりました!

南海放送ラジオ「江刺伯洋のモーニングディライト」!!エンディングパートナーとしての初出演は私が担当させていただきました。

前回のレギュラー番組「俺たちはここにいる!」のときから引き続き、ひめさぶろうさんには相変わらず話を面白くしていただきました!江刺さんとは初対面でしたが、とても優しく収録をエスコートしてくださいました☺

最初はちょっと噛みましたが、ラジコで4月6日まで聴けますのでぜひ聴いてください。

http://radiko.jp/share/?t=20190405101410&sid=RNB

受け持つ終活コーナーは、5分で解決!終活のギモン「さぁ始めようハッピーエンディング!」

わかりやすくていいですよね!コーナー名はエンディングパートナーの栗田さんの発案です(^^♪

出演は毎週金曜日の10時15分からで、毎週エンディングパートナーのメンバーが入れ変わって終活の大切さを伝えてまいります!

番組ホームページ:https://www.rnb.co.jp/radio/md/

江刺伯洋のモーニングディライト | RNB南海放送 | 2019/04/05/金 | 10:10-11:10

南海放送ラジオの朝に江刺伯洋が登場。畑中秀哉の情報宝島など全国からのネタに 新鮮なえひめ情報もたっぷり!サッカー魂・最新シネマ情報も。

※番組ホームページから引用

【ラジオの出演番組変更のお知らせ】水曜日 夜から金曜日 朝へ!江刺伯洋のモーニングディライトに10時15分から出演します。

以前ラジオ出演させていただいていた「俺たちはここにいる」から、出演番組が変わりました!

番組は毎週金曜日の「江刺伯洋のモーニングディライト」です☺

番組ホームページ:https://www.rnb.co.jp/radio/md/

※上記番組ホームページより引用

以前の番組と同じく、私が理事長を務める一般社団法人エンディングパートナーのメンバーで持ち回りで出演いたします。

当法人の出演時間は毎週金曜日10時15分からですので、ぜひ聴いてください!引き続き「終活」の大切さを伝えて参ります😃

第1回目である明日4月5日の放送は私が出演します!宜しくお願い致します🙋♂️

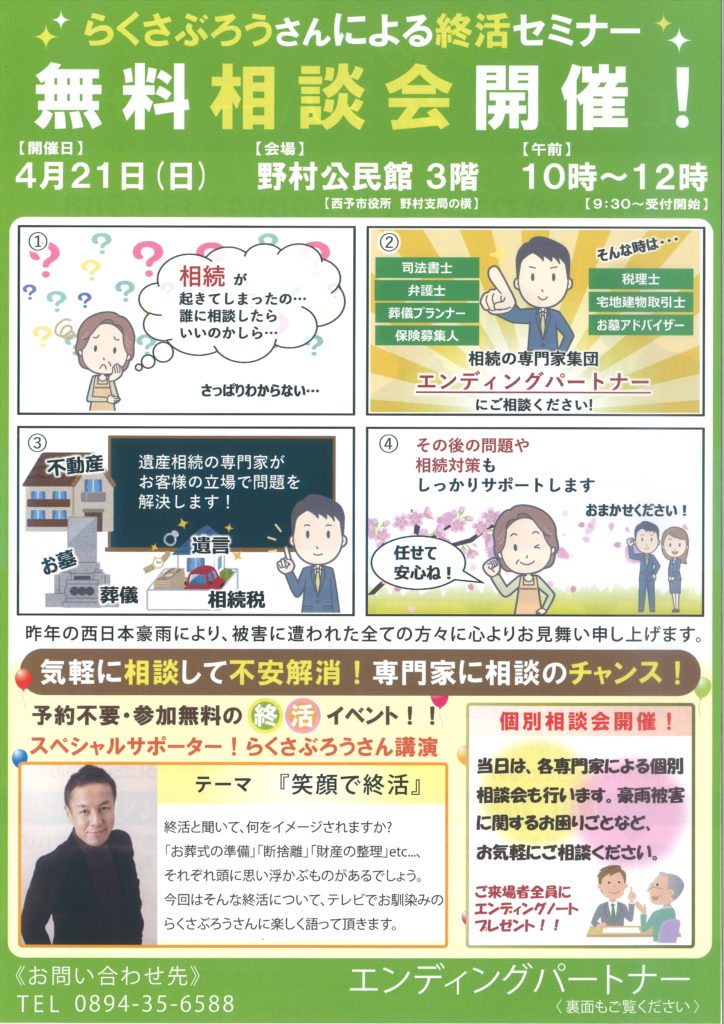

4月21日10時から野村公民館3Fで終活イベント・相続相談会を行います!!

4月21日10時から野村公民館3Fで終活イベント・相続相談会を行います!!

スペシャルゲストとして、らくさぶろうさんとマジシャンの三瀬賢太さんが登場しますので、相談会だけでなく、とても楽しめるイベントになっております😄

相談事がなくても、ぜひイベントだけでも観に来てくださいね🙋♂️ご来場者全員にエンディングノートをプレゼントいたします🙌

今回の無料相談会は、昨年7月の豪雨の被災地でもある野村町で行い、被災者の方も対象にした相談会となっております。被災された方で現在もお困りのことがありましたら、ご遠慮なく足を運んでいただきたいと思います。様々な専門家が対応できる体制にしておりますので、きっとお役に立てると思います。

被害に遭われたすべての方々に心よりお見舞い申し上げます。

« Older Entries Newer Entries »