Archive for the ‘お知らせ’ Category

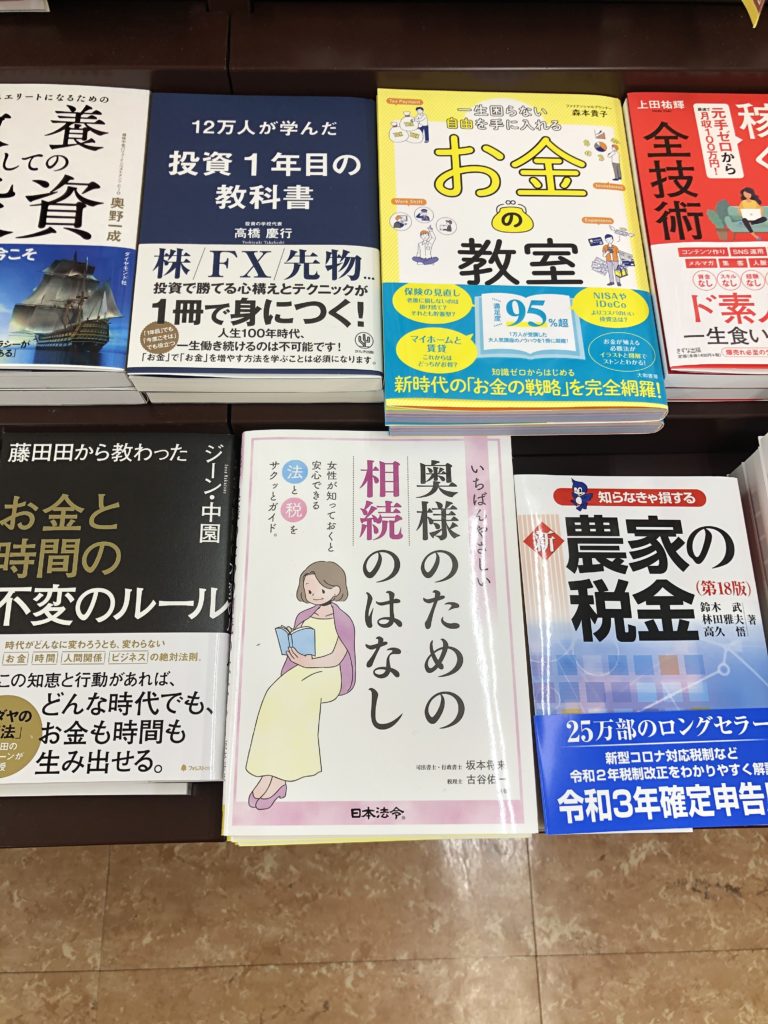

明屋書店に本が置かれていました❗️

今日、明屋書店 八幡浜店に行くと私と古谷佑一先生との共著「いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし」が平積みされておりました😄 めっちゃ嬉しい‼明屋書店様ありがとうございます✨

八幡浜店だけでなく、松山本店・大洲店・宇和店・宇和島明倫店・その他いくつかの支店でも置いてくださっているようです。

明屋書店に訪れた際は、手に取っていただけると嬉しいです📕

(※撮影・SNSよる公開は許可をいただいております)

拙著「いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし(日本法令)」が出版されました📕

本日、拙著「いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし(日本法令)」が出版されました📕

Amazonページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4539727354

司法書士である私と、古谷佑一税理士との共著です。ありそうでなかった“奥様専用”の相続本として、「法」と「税」の両面からわかりやすい言葉で執筆しました。

平均寿命が男性より長い女性は、それゆえにパートナーに先立たれることも多い立場です。事実、私たちのもとにも、多くの「ご主人を亡くした奥様」が、その相談のため訪れています。

“奥様専用”とは言っても、読んだあと実際に行動する必要があるのは、むしろご主人であることも多いです。ぜひともご夫婦一緒に読んでいただきたい内容です。「ご主人の相続が気になったとき最初に読む本」をコンセプトにしました。

執筆には、ある想いを込めて1年以上の時間をかけました。

「“知らない”ことが原因で相続トラブルに巻き込まれる方を1人でも減らしたい」。そういった想いで私たちはペンをとりました。そう想うに至ったのは、日々相続トラブルに巻き込まれた方と接する機会が多くあり、事前に相談してくれていたら回避できたはずだと思う場面に数多く出会うからです。

私たちは、ラジオやセミナー、ブログ等を通じて相続対策の重要性を日々発信しておりますが、例えばセミナーで伝えることができるのはせいぜい1時間がいいところです。1時間では、本書でいうところの1章分すら伝えることができません。

「そうだ、本なら私たちの想いをより多くの人に伝えることができる」。シンプルにそう思いました。それほどに、私たちの「知ってほしい」という想いを、本書に込めました。

私たちの想いの詰まった本書をぜひ手に取っていただけると幸いです。

税理士先生方に家族信託の研修を行いました【久しぶりのセミナー】

八幡浜ではまだ家族信託が十分に普及しているとは言い難いので、今回をきっかけに家族信託が一般的になっていけば嬉しく思います![]()

【ラジオの質問コーナーより】子供に遺産を残さずに、すべて寄付したい!?

毎週、終活について南海放送ラジオで楽しく発信しています😄

今回のご相談は「子供に遺産を残さずに、すべて寄付したい!」というものでした。方法や注意点を5分で解説しています📻毎週質問を受け付けてお答えしますので、ぜひ投稿してください☆

今週のラジオはこちら☟ ※1週間だけ聴けます。

http://radiko.jp/share/?t=20201030102005&sid=RNB

江刺伯洋のモーニングディライト③ | RNB南海放送 | 2020/10/30/金 | 10:10-11:10

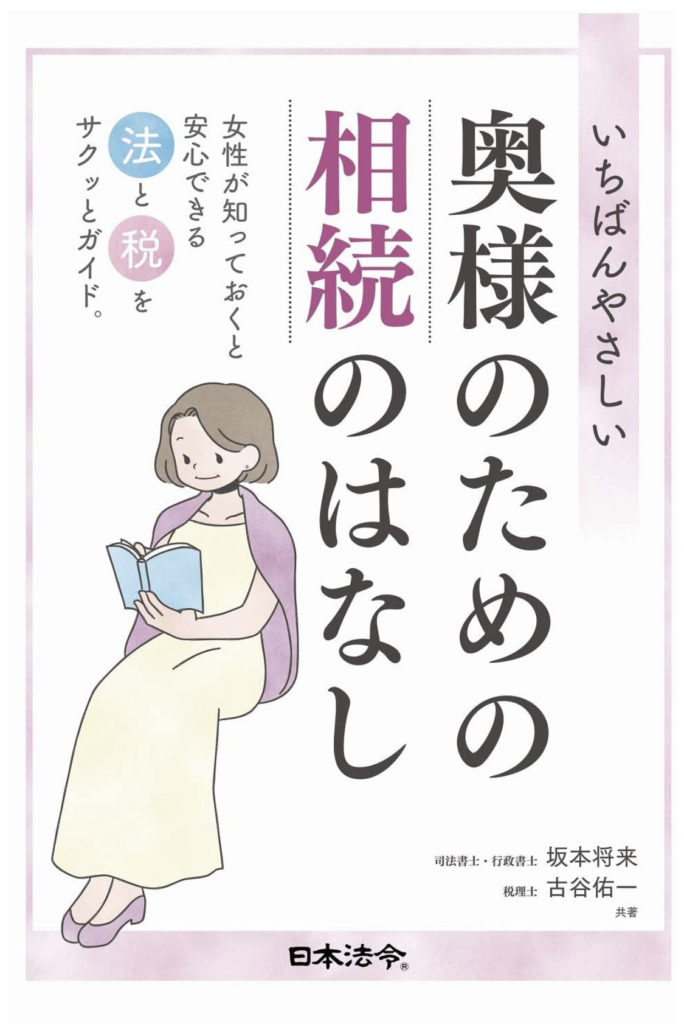

書籍の表紙デザインが決まりました😃

書籍の表紙が決まりました📕デザインは日本法令さんにお任せです😄商業出版として執筆させていただき、大変ありがたいです。

「いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし」

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/dp/4539727354

【楽天市場】

https://item.rakuten.co.jp/book/16461198/

Amazonにて拙著「いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし」の予約販売が開始しました!

11月に販売予定である拙著「いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし」がAmazonにて予約販売が開始されました!ご興味ある方は、ぜひご予約お願いします。奥様だけでなく、奥様のためにご主人様にしか準備できない相続対策も数多く盛り込んでおります。

https://www.amazon.co.jp/dp/4539727354

まだ表紙デザインはまだ出来上がっておりませんので、「画像はありません」となっております。また掲載されたらご報告させていただきます。

以下Amazonの商品説明を引用

“奥様”のためだけの、相続あれこれ

平均寿命が男性より長い女性は、それゆえにパートナーに先立たれることも多い立場です。事実、筆者のもとにも、多くの「ご主人を亡くした奥様」が、その相続の相談のため訪れています。

そもそも相続には、配偶者の税額軽減、配偶者居住権、配偶者への居住用不動産贈与ほか、特に既婚女性のためともいうべき制度がいくつもあります。

本書は、相続案件の経験が豊富な司法書士と税理士が、奥様(配偶者)のためだけに、相続にまつわる「法」と「税」についてお話しするものです。「ご主人の相続が気になったとき最初に読む本」を目指しました。

ついに!11月に書籍の出版が決まりました!!

日本法令様から初校ゲラが届きました![]() 去年から執筆していた書籍がいよいよ11月に出版(予定)になりそうです

去年から執筆していた書籍がいよいよ11月に出版(予定)になりそうです![]()

タイトルは『いちばんやさしい 奥様のための相続のはなし』(仮)です![]() エンディングパートナーとして一緒に活動している税理士の古谷佑一先生との共著で、奥さまに向けて法務と税務両面からやさしい言葉を心がけて執筆しました

エンディングパートナーとして一緒に活動している税理士の古谷佑一先生との共著で、奥さまに向けて法務と税務両面からやさしい言葉を心がけて執筆しました![]()

9月は校閲のラストスパートに向けてがんばります。また発売になりましたらご報告させていただきます![]()

【従業員のブログ】夏バテ女子

お久しぶりです。

完全に夏に負けている坂本彩香です。

みなさま、暑い日々が続きますが、体調は崩されていませんか。

最近の私は、土日はほぼ家から出ず、外出する時も夕方からにして、暑さを避けて生活しています。例年の夏は、ラフティングやBBQなど、楽しいことがあるから何とか暑さを乗り切れていましたが、今年の夏はコロナで楽しみを我慢していたので、暑さがいつもよりつらく感じました。やりたいことがいつでもできる日々に早く戻ってほしいです(>_<)

今日は、最近私が知ったことで、みなさまにぜひご紹介したいお話がありましたので、そのことについて、少しお話しします。

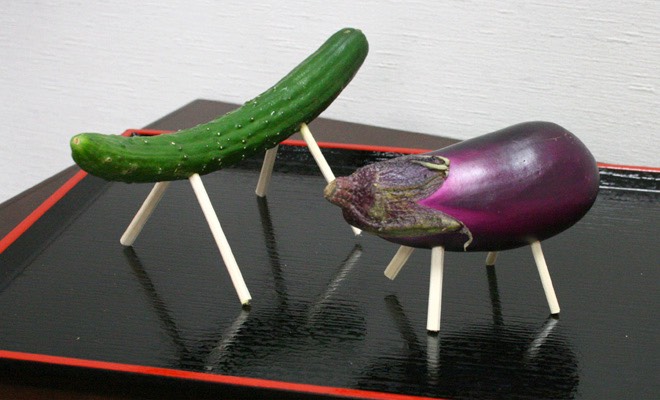

みなさま、お盆の時期に、下の画像のようなものを見たことはありませんか?

私は、曾祖父の家でお盆を迎えるとき、よく見かけていました。特にどういう意味があるのか、全く気にせずに見ていましたが、ふいにその意味を知りたくて、調べてみました。

きゅうりとなす、そもそも何を表しているのかというと、きゅうりは馬、なすは牛を表しているそうです。お盆の時期、故人やご先祖様の霊が家に戻ってくる際、行き来する乗り物として作られ、「霊が戻って来られる時にはきゅうりの馬に乗って一刻も早く家に帰って来てもらい、少しでも長くこの世にいてもらいたい、帰る時にはなすの牛に乗って景色を楽しみながらゆっくりと帰ってもらいたい」という願いが込められているようです。

みなさま、知っていましたか?ちょっとした豆知識ですが、人に話したくなりますよね(^^♪このように、日本の伝統を知ることで、何気ない行事ごとも意味のあるものだと感じることができます。知識を深めることは大事なことですね(^^)今回のお話しは地域によって、違った諸説もあるみたいなので、気になった方は調べてみてください。

まだまだ暑い日々は続きます。水分補給をこまめにするように心がけていきましょう!(^^)! ではまた次回!

【YouTube】「バケットリストって何?!」のテーマでトーク

エンディングパートナーの活動で南海放送ラジオに毎週交代で出演しております☺私が思っているより多くの方に聴いていただいているようで、面識のない方からも「ラジオ聴いてるよ!」と声をかけていただく機会も増えてきました。いつもありがとうございます!!

これからも「愛媛県を終活先進地域にする」ことを目標に有益な情報を発信していきます!

ラジオ番組前にいつも10分程度ひめさぶろうさんと打ち合わせするのですが、その風景をYouTubeにアップするだけでも楽しく有益な情報をお伝えできるのでは?と思い、アップすることにしました。今回は「バケットリストって何!?」というテーマでお話しております(^^♪

皆さんのバケットリストには、何が入っていますか?よりよい最期を迎えるためにも今一度、自分の人生を見つめ直してみてはいかがでしょうか。それが終活の第一歩になると信じています。

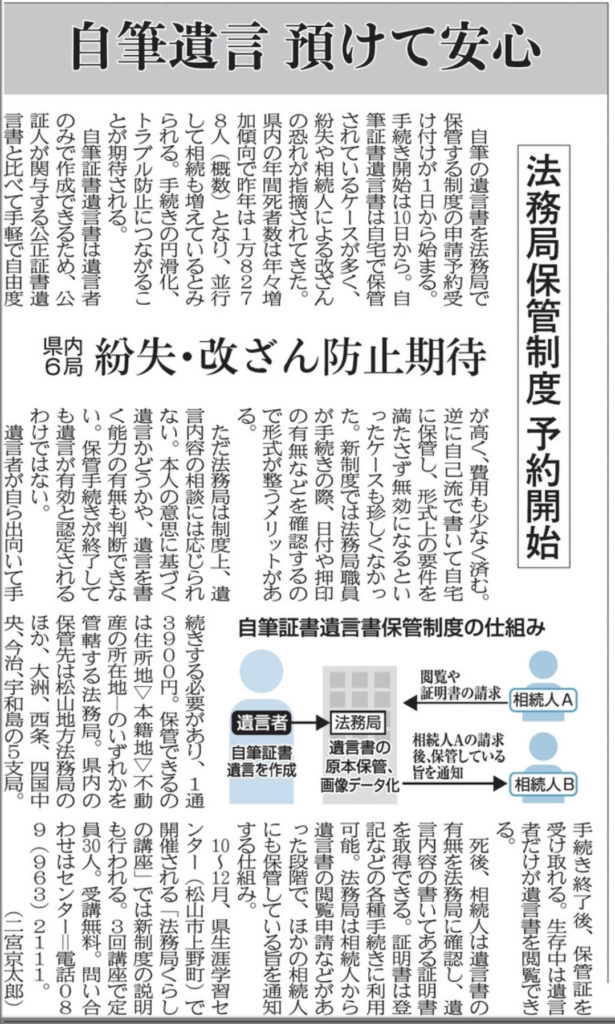

【いよいよ7月10日から】遺言書保管制度のメリット・デメリット

いよいよ7月10日から法務局での遺言書保管制度がスタートします‼️メリットもありますが、デメリットもあるので今のうちにお伝えしておきます💦

愛媛新聞の記事(2020年7月1日)より

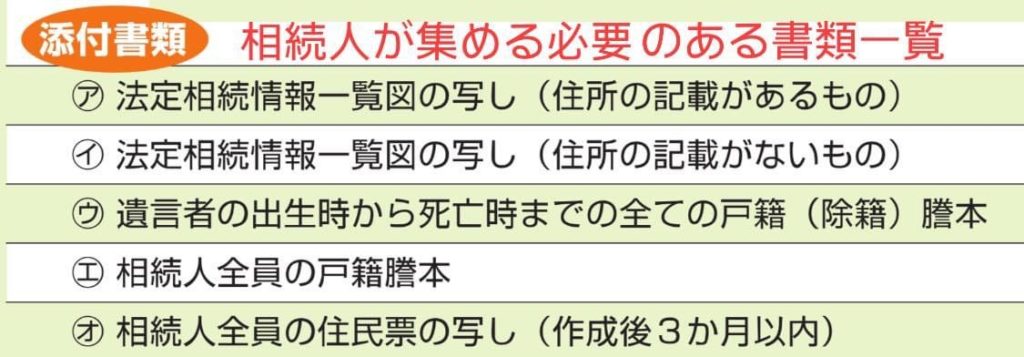

見落としがちなデメリットとしては、【死亡した後に相続人が法務局に対して遺言書証明書を請求するとき】に、「相続人全員の戸籍謄本」「相続人全員の住民票の写し」が必要であるということです。

法務省ホームページより http://www.moj.go.jp/content/001318461.pdf

例えば、せっかく遺言ですべての財産を長男Aに残したいと思って遺言書を作成しても、結局長男Aは相続人全員の書類を集めなければなりません。これは結構大変な作業です。もし子供のいないご夫婦であれば、配偶者の兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪まで必要)全員の戸籍謄本一式を集めなければなりませんので、この大変さがわかるでしょう😭

公正証書で遺言書を作成すれば、このような手続きは不要であるため、残された相続人に少しでも負担を減らしたいのであれば公正証書遺言を検討するべきです☝️

以前私が書いた詳細な記事はコチラです。

« Older Entries Newer Entries »