Archive for the ‘お知らせ’ Category

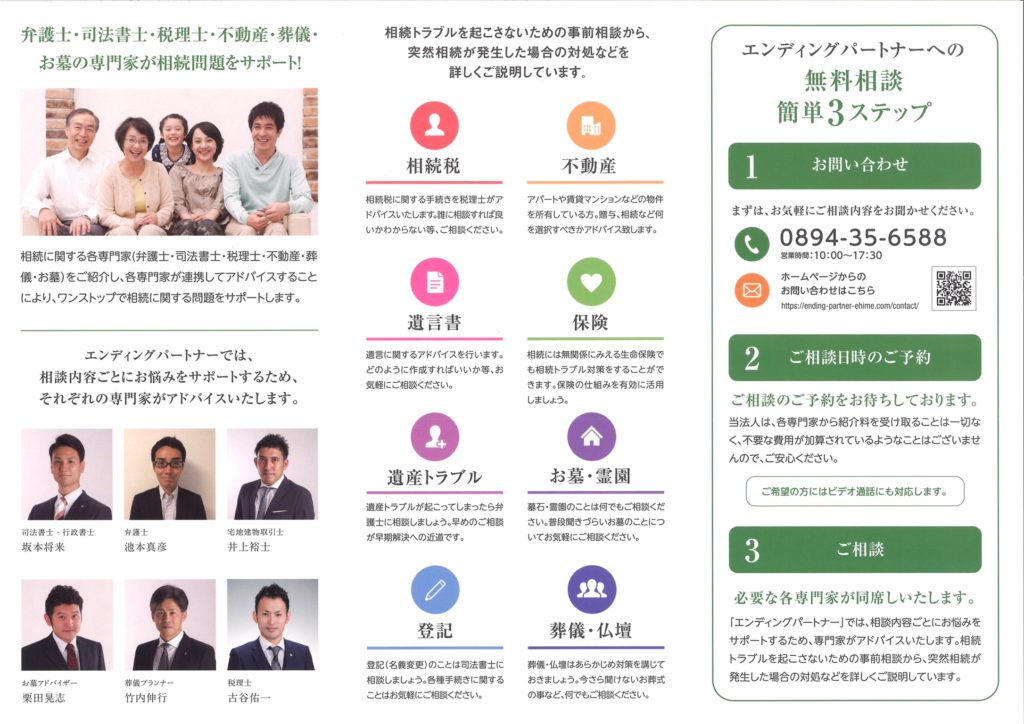

エンディングパートナーのパンフレット完成☆

エンディングパートナーのパンフレットが完成しました✨今後イベントでお配りしたいと思います😄

各窓口で備え置きさせていただけると嬉しいです❗️お見かけしたらぜひ手に取ってみてくださいね☀️

【重要】当事務所の新型コロナ感染症に対する取り組み

当事務所では新型コロナ感染症に対する取り組みとして、お客様が安心して面談いただけるよう、以下の感染予防対策を実施しております。

①スタッフのマスク着用

②面談時の仕切りパネル

③面談前後の次亜塩素酸水による消毒

④手洗いうがい、アルコール除菌の徹底

⑤室内の常時換気

また、一切の外出を控えているという方のために、ビデオ通話での面談も行っておりますのでご遠慮なくお申し出ください😃🖥

《3つのメリット✨》

①事務所に行く手間が省ける

②全国どこからでも面談できる

③家族と相談しながら面談できる

エンディングパートナーYouTubeチャンネル開設!!

私が理事長を務める一般社団法人エンディングパートナーのYouTubeチャンネルを開設しました☆

現在コロナの影響でセミナーができないため、YouTubeという形で情報発信していこうとことになりました!

まず最初に各メンバーの自己紹介からスタートしております!これからドンドン更新してまいりますので、チャンネル登録宜しくお願い致します☺

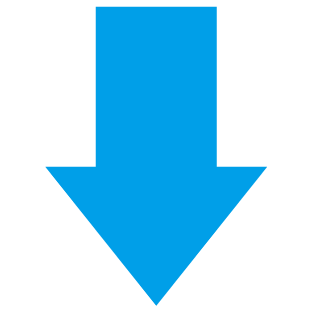

【新型コロナ】ビデオ通話での相談を始めました‼️

ビデオ通話での相談を始めました!

新型コロナウイルスの影響によって当事務所にお越しいただくことが難しい方もおられるため、ご自宅でも相談できるようにビデオ通話での相談対応を始めました。

自宅のパソコンやスマートフォンの前で、事務所にいる司法書士とビデオ通話の方法で法律相談を受けることができます。

足が不自由であったり、遠方であったりして当事務所にお越しいただくことが難しい方もぜひご利用ください。

ビデオ通話をするにあたりアプリのインストールや登録などは、「一切不要」です。誰でも簡単にビデオ通話相談を行っていただけます。

ご利用方法方法はたったの2ステップ!

STEP1ご予約

まずはお気軽にご予約ください!

無料ビデオ通話相談をする日時を、「電話」か「メール」でご予約いただきます。

TEL:0894-20-8039

受付時間:平日 8:30~19:00

お問い合わせフォームはこちら

STEP2ご相談の開始

予約した日時に以下のボタンをクリックすると、すぐに通話が始まります。

事前にアプリのダウンロードや登録は、一切必要ありません(パソコン・スマートフォンに対応)。

なお、このシステムは通話データが暗号化され、セキュリティにも特化しておりますのでご安心ください。

上記ボタンをクリックすると以下のような画面が出るため、「許可」をお願いいたします(パソコンの場合は、右上に表示されます)。

許可すると、カメラとマイクが使用できるようになり、正常にビデオ通話が可能となります。

対応しているブラウザは、「google chrome」・「Firefox」・「Safari(iOS11以降)」の3つになります。

「Internet Explorer」・「Microsoft Edge」・「googleアプリ」からの通話は対応しておりませんのでご了承ください。わからない点がありましたら、当日お気軽にお電話ください。

※ビデオ通話開始時にはつながりにくい場合がございます。その場合は、再度ビデオ通話をお試しください。

※相談内容によって、契約書など細かい資料を確認する必要がある場合は、事前にメールやFAXでお送りいただくことをお願いすることがあります。

※ZOOM、LINE、Skypeのアカウントをお持ちの方については、それぞれアプリを使用して面談を行うことも可能ですのでお申し付けください。

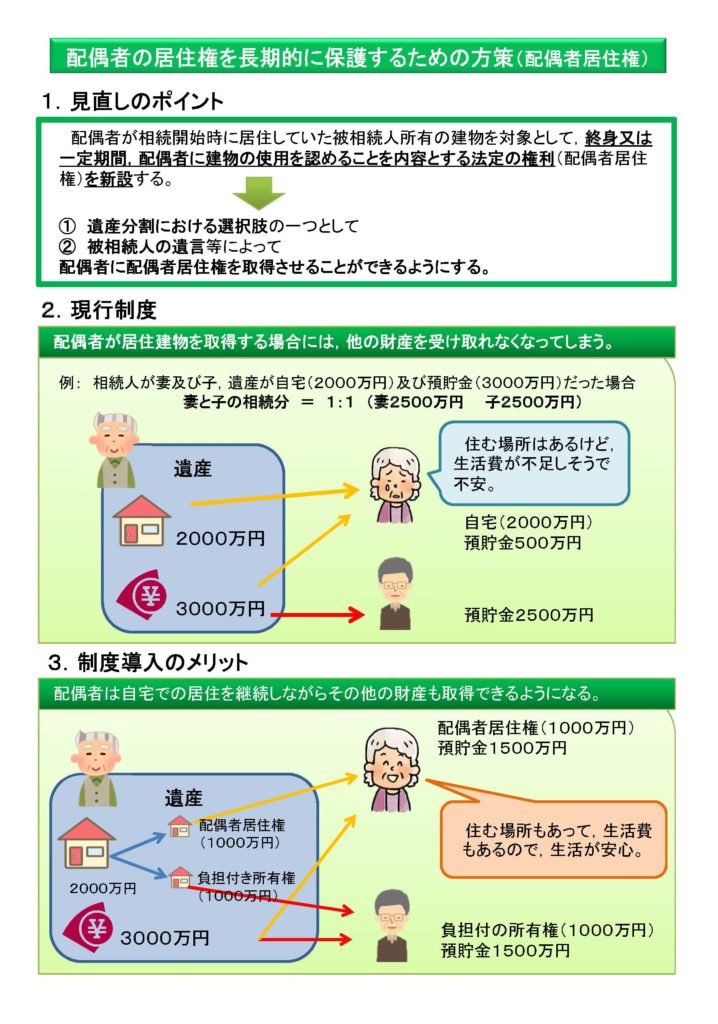

今日から相続法改正「配偶者居住権」スタート!!

配偶者居住権とは?

配偶者居住権とは、亡ご主人様名義の自宅の所有権を奥様以外の人が相続したとしても、引き続き奥様が住み続けることができる権利です。

一般的には、夫が亡くなった後も、住み慣れた自宅で住み続けることを希望するのが普通です。特に、相続人である配偶者が高齢者である場合には、住み慣れた自宅を離れて新たな生活を始めることは精神的にも肉体的にも大変な負担となるとはずです。しかし、相続をきっかけとして配偶者が悲惨な想いをする事例が増えてきたため、配偶者を手厚く保護するために、たとえ自宅を相続しなくとも一生住み続けることができる権利を新設したのです。

配偶者居住権は、所有権ではなく「住む権利(居住権)」であるため、所有権をそのまま相続する場合と比べて評価額が低額になります。その分、老後資金となるお金を多く配偶者に相続させて配偶者の権利を保護しようとしたのが新設の目的です。

次の例をご覧ください。

【例】相続人が妻及び子1人、遺産が自宅(2000万円)及び預貯金(3000万円)だった場合。

妻と子の相続分=1:1(妻2500万円 、子2500万円)

(図については、法務省ホームページ参照http://www.moj.go.jp/content/001263589.pdf)

〈配偶者居住権を利用しないケース〉

妻が相続する財産 ⇒ 自宅(2000万円)+預貯金500万円

子が相続する財産 ⇒ 預貯金2500万円

妻が自宅に住み続けることを前提として、自宅の所有権を妻が相続する場合は、自宅の価値2000万円分を相続したことになるため、預貯金は500万円しか相続することができません。これでは、住む場所はあっても老後の生活費が不足しそうで不安ではないでしょうか。

〈配偶者居住権を利用するケース〉

妻が相続する財産 ⇒ 配偶者居住権(1000万円)+預貯金1500万円

子が相続する財産 ⇒ 負担付き所有権(1000万円)+預貯金1500万円

※配偶者居住権1000万円は仮の価格です。

このように相続すれば、自宅に住み続けることができるし、老後の生活費も多く取得することができるため、安心して生活することができます。

配偶者居住権を取得するためには、どうすればよいか?

配偶者居住権が成立するためには、以下の要件をすべて満たしていなければなりません。

① 被相続人死亡時に、被相続人の所有である建物に配偶者が居住していること

② 遺産分割協議 or遺贈 or死因贈与により配偶者居住権を取得したこと

③ 被相続人が配偶者以外の者と共有持分を持っていないこと

まず、①の「被相続人死亡時に、被相続人の所有である建物に配偶者が居住していること」ですが、被相続人の死亡時に住んでいなければなりませんので、被相続人の死亡後に住み始めた場合は、配偶者居住権を取得することはできません。

次に②の「遺産分割協議 or遺贈 or死因贈与により配偶者居住権を取得したこと」については、遺産分割協議or遺贈or死因贈与の3つの取得方法があり、1つ目の遺産分割協議とは、「話し合い」のことです。相続人全員の間で話し合いをして配偶者居住権を設定することになります。2つ目の遺贈については、被相続人が生前に「妻に配偶者居住権を取得させる」旨の遺言を書いておいた場合のことです。3つ目の死因贈与という言葉はあまり馴染みがないかもしれません。死因贈与とは、「私が死亡したら、妻に配偶者居住権を取得させる」旨の贈与契約をすることです。通常の贈与と異なる点は、「死亡したら」という点です。通常の贈与については、契約したときにすぐに効力があるのですが、死因贈与は「死亡時に」効力が発生する契約になります。

遺贈と死因贈与は似ていますが、決定的に違うことがあります。遺贈(遺言)は、被相続人が1人で作成するものですので、いつでも1人で取り消すことができます。ところが、死因贈与は2人で行う「契約」ですので、片方が勝手に取りやめることができないのです。つまり、死因贈与の方が確実に実行することができるということになります。

配偶者居住権を取得するかどうかあらかじめ決めておけるのは、遺贈と死因贈与だけです。家族間の中がよくない場合は、遺産分割協議をしても話がまとまらない可能性が高いため、遺言か死因贈与によって行うのがオススメです。ご主人様が元気なうちに話し合って、配偶者居住権を取得するかどうか決めておくとよいでしょう。

③の「被相続人が配偶者以外の者と共有持分を持っていないこと」とは、「亡ご主人様の持分2分の1、Aさんの持分2分の1」のように奥様ではないAさんの名義が入っているなら配偶者居住権は取得できません、という意味です。ちなみに、このAさんはたとえ法定相続人であっても配偶者居住権を成立させることはできません。なぜなら、このAさんにとっては、配偶者が亡くなるまでずっと使用することができず、タダで居住を認めなければならないため、それはあまりに酷であるという理由からです。

しかしながら、相続人の間で配偶者居住権について揉めてしまうこともあるでしょう。その場合、配偶者は家庭裁判所に対して「配偶者居住権を認めてほしい!」と助けを求めることができます。家庭裁判所の中での話し合い(「調停」といいます。)で解決できない場合は、最終的に「審判」といって家庭裁判所に決めてもらうのですが、このときに家庭裁判所が配偶者に配偶者居住権を認めるためにはある条件があります。その条件とは、「建物の所有者が建物を使えなくなるデメリットを考慮してもなお、配偶者に配偶者居住権を取得させる必要性が特に高い」事情があることです。

では、その必要性って具体的にどのくらいなのかという疑問があると思われますが、こればかりはケースバイケースで家庭裁判所が判断するため、これからの判例の蓄積を待つしかありません。しかし、配偶者の住む場所を確保するための法律ですので、多くのケースで「必要性が高い」と判断されると考えられます。

配偶者居住権を使って、他人に貸すことができる!!

配偶者居住権とは、住む権利です。あくまで所有権は持っていないため、自分の物としていい加減に使用してはいけません。よって、善良な管理者の注意をもって(「善管注意義務」といいます。)使用しなければなりません。難しく聞こえるかもしれませんが、要は、賃貸アパートを借りているつもりで使いましょうという程度のものです。したがって、建物の改築・増築をしたいときには所有者の承諾を得なければならないことになっています。

同じ理屈で、配偶者居住権は誰かにあげることはできません。「配偶者」居住権なのですから、配偶者だけが特別に認められた権利なのです。

ところが面白いことに、この配偶者居住権は、あげることはできないけれども、他人に貸して賃料をもらうことはできるのです。貸すためには所有者の承諾は必要になりますが、貸すこともできるという柔軟な取り扱いは、残された配偶者にとって大変ありがたいのではないでしょうか。

いくらで貸せるかについては、これは貸主と借主の合意ですので、お互いさえよければ、相場より高く貸すのも、安く貸すのも自由です。まずは、近隣の相場を参考にしてみるのがよいでしょう。

配偶者居住権を「期間限定」とすることもできる!

配偶者居住権は「期間限定」とすることも可能です。前述した遺産分割協議 or遺贈 or死因贈与の中で「配偶者居住権は令和〇年〇月〇日まで」のように期間を定めておけば、そのときまでとなります。

ただし、この期間限定の定めは、定めることができるのであって、特に何も期間を定めなければ、配偶者が亡くなるまで(終身間)効力があります。つまり、「原則として、死ぬまで」というわけです。

なお、期間について「当分の間」とか、「別途改めて協議するまでの間」等、他人から見て不明確である定め方は認められませんので注意が必要です。誰が見ても、「配偶者居住権は、〇年〇月〇日までの期間である」とはっきりわかるように定めるなければいけません。

配偶者居住権は「登記」をしなければ、その権利を主張できない!

まず「登記」とはなんでしょうか。世の中の不動産(土地や建物)には、「この土地はAさんのもの」「この建物はBさんのもの」のように名札が貼ってあるわけではありません。建物に表札があったとしても、もしかしたら住んでる人は借りているだけで、所有者は別の人かもしれません。

それではどうすれば「この土地は〇〇ものだ」ということがわかるのかというと、あまり知られていませんが、不動産については全国の法務局に「所有者が誰か、この不動産を担保に銀行からいくら借りているか」等のデータが保管されています。これを「登記」といいます。例えば、AさんからBさんに所有者が変わった場合は、よくAさんからBさんへ「名義変更した」等といいますが、これを正式には「登記した」というのです。この登記をしなければ、法律上「この土地は私のものだ」と他人に主張することができないことになっています。

この登記情報を調べると、その不動産は過去にどのような歴史を持っているか(過去の所有者の変遷等)がすべてわかりますので、いわば「その不動産についての戸籍」のようなものです。

この登記情報は、他人に公開することを目的としているため、法務局に行けば誰でも調べることができます。つまり、お隣さんが、いつ土地を買って、その土地を担保に銀行からいくら借りているのか、誰でも簡単に知ることができるのです。さらにいえば、北海道の人が沖縄の土地の所有者を調べることもできます。

これを知ると、「なぜそんな個人情報を公開しているんだ!」と怒る方もおられますが、むしろ公開していないとマズイのです。考えてもみてください。例えば、あなたが土地を買おうと検討している場合、その土地の所有者が誰なのかどうやって調べますか?自己申告なら、詐欺が横行するでしょう。誰が本当の所有者であるのかわからないのに、「私が所有者だ」と自己申告している人に何千万円も支払えるでしょうか。権利証を持っているかどうかで判断すればいいと思うかもしれませんが、権利証を紛失している方なんてざらにいます。このような理由で「登記」は公開されている必要があるのです。

ようやく本題に入りますが、配偶者がこの配偶者居住権を他人に主張するためには、登記をしなければなりません。何も問題なく住んでいるときは、登記があることのありがたみは感じることはありませんが、登記がないと大変な問題になることがあるのです。

例えば、次のようなケースです。

相続人間の遺産分割協議によって、自宅の所有者は長男Bにして、配偶者であるAには配偶者居住権を設定したとします。それを相続人全員で遺産分割協議書にまとめて保管しているのですが、所有者を長男Bとする所有権移転の登記はしたものの、Aの配偶者居住権の登記はしなかったとします。

長男Bは所有者ですので、Aに承諾を得ることもなく、勝手に他人であるCに売却することことができます。そうすると、所有者(登記名義人)となったCはAに対して「この家は俺のものだから、出ていけ!」ということができます。AはこのCの言うことを聞いて自宅を出ていくしかありません。

もし、Aがちゃんと配偶者居住権の登記をしておけば、Cに対して「私は配偶者居住権を持っているから出ていきません。」と突っぱねることができます。これを法律用語では、「AはCに対抗することができる」といいます。Cはいくら所有権の登記を持っていたとしても、Aの配偶者居住権の登記が「先に」入っている以上、自分では使用できないものを買ったことになるのです。登記は早い者勝ちです。つまり、Aが死亡するまではC は使用できないということになります。

Cは気の毒ではありません。なぜなら、CはBから買う前に登記記録を確認しておけば、Aの配偶者居住権の登記があることはすぐにわかるからです。(※)

※ちなみに、通常の不動産取引では司法書士が間に入って取引することが多く、司法書士が代理で行なう場合は、職務として取引物件の確認・本人確認・意思確認を怠ることなく取引を行ないますので、このような不測の事態になることはありません。よって、司法書士を間に入れることで安心して取引を行なうことができます。司法書士に支払う報酬は、書類作成代や登記申請代だけでなく、法的に安全な取引ができるという安心料と責任料も含まれているのです。

配偶者居住権の期間の定め方について、「当分の間」とか、「別途改めて協議するまでの間」等、他人から見て不明確である定め方は認められませんと前述しましたが、その本当の理由は、他人に公示することが登記の目的だからです。他人が登記記録を確認しても、結局いつまで配偶者居住権が存続するのかわからなければ意味がありません。

なお、配偶者居住権の登記を行なうためには、所有者と配偶者との共同で申請する必要があります。手続きが難しい場合は、登記の専門家である司法書士に相談しましょう。

配偶者居住権の登記をすることの意外な落とし穴

これまでの記述で、登記をすることがいかに大事であるかお伝えしました。登記がなければ、本当の意味で配偶者の権利を守ったことにはなりません。しかし、これらの法律的な視点ではなく、「司法書士実務」の視点からは、意外な落とし穴があります。

それは、配偶者(奥様)が認知症になるリスクです。例えば、奥様が認知症になり、家族での介護が難しい状態となったため、所有者である息子様が奥様の介護施設入居費用を捻出するために(奥様を扶養するための費用にあてるために)自宅を売却しようとする場合に問題が発生します。

配偶者居住権の登記がされている場合、買主であるCは、配偶者居住権の登記を消すことを求めます。なぜなら、配偶者居住権の登記がされている状態で買っても、CはAに負けてしまうのですから、Cからすれば配偶者居住権の登記を消すことを条件に売買するのは実務上当然のことです。(以後、登記を消すことを「抹消登記」といいます。)

自宅を売却する前提となる抹消登記の申請についても、配偶者居住権の設定をするときと同様に所有者である息子様と奥様の共同で申請しなければならないのですが、そのとき奥様は認知症のため申請に協力することができないという事態になります。認知症になって意思表示ができないということは、つまり「登記申請する」という意思表示もできないということになるため、配偶者居住権の抹消登記が申請できません。よって、事実上Cへの売却は不可能となるのです。これでは奥様が亡くなるまで、売却はできなくなります。

もしかしたら、「母のために売却するんだから、そんなの勝手に抹消登記して売ればいいじゃないか。」と思う方もおられるかもしれませんが、実際はそうはいきません。母(奥様)からすれば自分の知らないうちに勝手に住む権利を消されることになるのですから、それは違法な手続きです。仮に司法書士に依頼しても、司法書士は本人の意思確認を必ず行ないますので、意思の確認ができないとわかれば手続きをお断りされます。

このあたりは、実務上非常に難しい問題です。

この配偶者居住権の登記は義務ではないため、配偶者居住権の合意はするが、登記はしないという選択も考えられなくはありません。しかし、登記をしないのならば、奥様は前述の通り不安定な状態におかれることを覚悟しなければなりません。

このような事態が起こり得るため、私としては、もし自宅を売却することがあらかじめわかっているのであれば、配偶者居住権を利用しない方がよいと考えており、このような場合は家族信託をオススメします。家族信託であれば、奥様は安心して自宅に住み続けることができ、万が一奥様が認知症になったとしても、息子様は奥様のために自宅を売却することができるのです。このケースでいうと、自宅は奥様が相続し、その後に奥様と息子様で家族信託の契約を行なう流れになります。

ただし、家族信託を利用する場合は、一度奥様が自宅の所有権の価値をまるまる取得することになるため、配偶者居住権を利用する場合に比べて奥様のもらえる現金が減ることになりますので注意してください。(きっちり法定相続分で遺産分割することを前提としています。)

配偶者が死亡した後の手続きはどうなる?

配偶者が死亡した後の手続きは、シンプルです。配偶者居住権は、配偶者の死亡により消滅しますので、所有者は、配偶者居住権の負担のない「完全な所有権」を持つことになります。

なお、配偶者居住権の登記は自動的に消えるわけではありませんので、抹消登記を行なう必要があります。所有者が単独で抹消登記を申請することができますので、大きな負担になることはないでしょう。

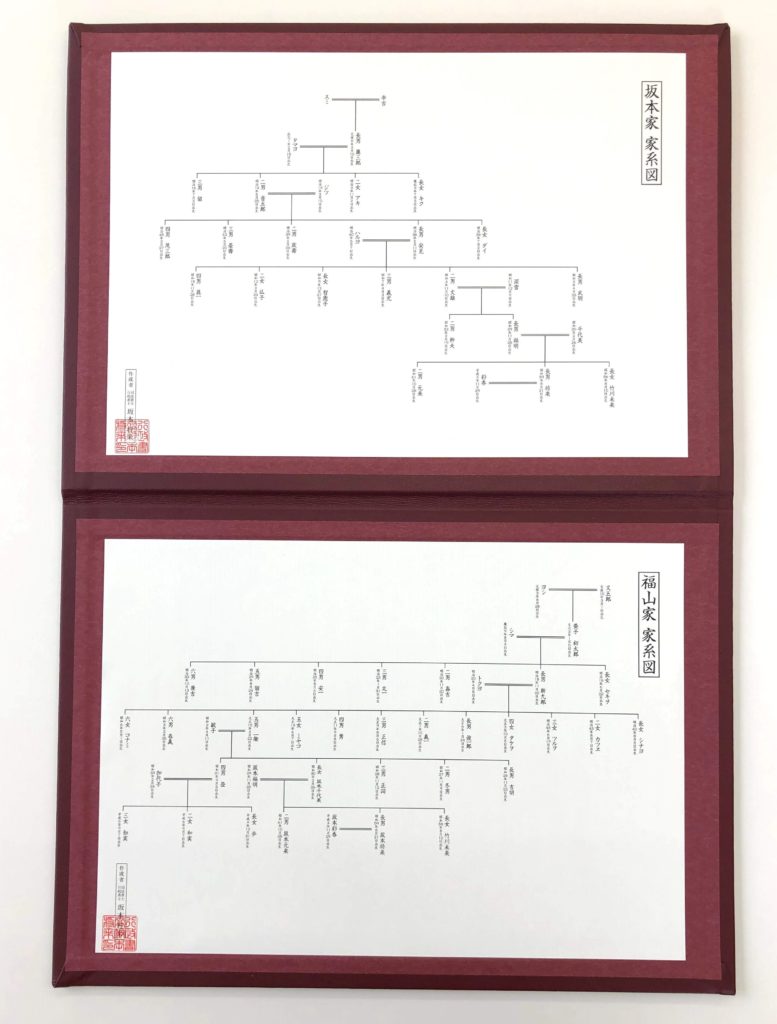

南海放送ラジオモーニングディライトで、家系図について解説!

先週の「江刺伯洋のモーニングディライト」は私が担当いたしました(^^♪

内容は家系図について。戸籍は明治初期から作成されているため、江戸時代末期を生きた先祖を調べることができるんです!!

保存期間は150年と法律で定められているため、家系によってはあと何年かで一番最初の戸籍は削除されてしまうかもしれませんよ。今のうちに作成して後世に残してみてはいかがでしょうか?!

当事務所は家系図作成についても積極的に行っておりますので、ご興味ある方はお声がけください☆

ラジオで家系図について解説しておりますので、以下のリンクから再生してみてください☟

http://radiko.jp/share/?t=20200320101950&sid=RNB

江刺伯洋のモーニングディライト | RNB南海放送 | 2020/03/20/金 |

【従業員のブログ】お墓参りと家系図作成

お久しぶりです(^^♪

補助者の坂本彩香です!令和2年初のブログ更新です。もう3月になってしまいました、、、。

もう1年の6分の1が終わろうとしていますが、皆さま新年に掲げた目標に向かって良いスタートが切れていますでしょうか♩

実は、私も2020年大きな目標を持って、前に進んでいるところです。黙っているほどでもないですが、恥ずかしいので内緒にしておきます(笑)

来年良い報告ができるよう頑張ります!!☆☆

お話は変わりますが、先日、四国中央市新宮村にある、私の実家のお墓参りに行ってきました。

木浦家のお墓(いきなりの登場。私の旧姓です。笑)は、高祖父の祖父の代から、納骨されています。私のひいひいひいおじいちゃんに当たる方です。

その方なんと、大政奉還が行なわれた慶応3年に出生しているのです!夏目漱石と同い年ですよ。正岡子規も。おおお。私たちの両親もその方たちと同じお墓に入るんだ~と思いながら、手を合わせて来ました(笑)

そもそも、そんな事実を知ることができたのは、当事務所が着手しようとしている、家系図作成のサンプルを作る過程で、先祖のことを調べる機会があったからなんです。

現存している戸籍を請求して、自分の直系を辿りました。そこで、8代遡ることができました。先祖が生きていた時代背景と家系図とを照らし合わせていると、すごい時代を生き抜いて来た方たちなんだと知りました。そして、今私たちに繋げてくれているんだと思うと、感謝の気持ちが増し、自分を大事に思う気持ちが芽生えた気がします。

木浦家の家系図が完成してから、ひいおじいちゃんに家系図を見てもらいました。

懐かしそうに、家系図に載っている人たちの話をしてくれました。私からしたら、見たことも会ったこともない人だけど、ひいおじいちゃんが話をしてくれると、お先祖の方たちを、身近に感じることができました。

先ほどお話した、私のひいひいひいおじいちゃん、夏目漱石と同い年の方なんですが、新宮村の村長だったみたいです。我が家系に、長になるような人がいたなんて!驚きました(笑)

皆さんもぜひ、自分のご先祖様のことについて調べてみて下さい。私はひいおじいちゃんとご先祖様のことについてお話ができて、とても幸せな気持ちになりました(^^♪

家系図を作る前は、なんとなくお墓参りに行っていましたが、これからはご先祖様に感謝を伝えるために、毎年お墓参りに行きたいと思います。

ひいおじいちゃん98歳!ひいおばあちゃん95歳!

いつまでも元気でいてほしいなあ~。

今日の写真は、お墓参りのついでに寄った、道の駅霧の森にある、霧の森茶フェゆるりでの1枚です。

月の雫というお茶を飲みました。美味しいお茶の入れ方を教わりながら頂きました。

とても美味しいので、皆さまもぜひ飲んでみてください。

もちろん霧の森大福も買いました!3箱まで購入できるようでしたので、3箱買いました(笑)

では皆さま、新型コロナに負けず!元気に!明るく過ごしていきましょう‼☆

また次回(^^♪

千丈公民館の男性オンリー「出陣サロン」様にて終活セミナー【エンディングパートナーのボランティア活動】

本日は千丈公民館の男性オンリー「出陣サロン」様にて終活セミナーを行いました!

講師は、株式会社南予 代表取締役 井上裕士さんと私の2本立てです!

あいにくの雨とインフルエンザ流行が重なって、予定していた20名をかなり下回る人数でしたが、少人数であるが故の熱気に包まれました(^^♪

質問もたくさん飛び交い、「何かあったらエンディングパートナーに相談するよ」と言ってくださいました。

その中でも印象的だったのは、「無料相談とはいっても、実際は何かしらお金取られるんじゃないの?」という不安を持たれていることでした。私たちはあくまでボランティア団体であり、相談料や紹介料は一切受け取っておりません。あくまでも適切な終活が行われて、幸せな最期を迎えていただけるように活動しております!!

無料で専門家に相談していただき、そして各専門家の見積もりを確認いただいてから、業務スタートしますので、お客様の想定外の費用となることはございません。

また、当法人は相談窓口で無料紹介をするため、当法人の理事だけに仕事を回すようなこともありません。あくまでもお客様にとってベストの専門家の紹介に尽力いたしますので、安心してご相談ください😊

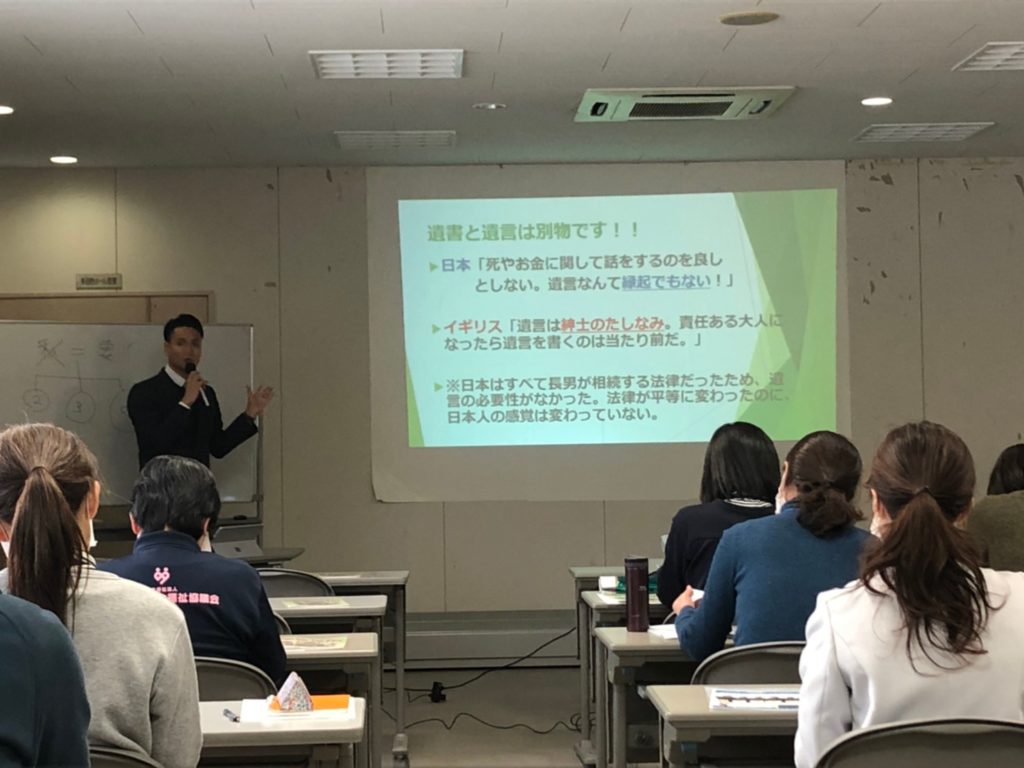

ケアマネジャー様対象の終活セミナーを行いました【八幡浜市社会福祉協議会様主催】

八幡浜市社会福祉協議会様主催でケアマネジャー様を対象とした終活セミナーが開催されました。

本セミナーは、一般社団法人エンディングパートナーとして登壇させていただきました。たくさんのご参加いただきまして、社協様をはじめ関係者の皆様ありがとうございました!

(※残念ながら、宅地建物取引士の井上裕士さんは別用のため登壇できませんでした)

ケアマネジャーといえば、私たちよりも最前線で介護・支援が必要な方と直接的に向き合っておられる方々です。仕事を行うにあたって本人や家族の話を聞くこともたくさんあるはずであり、その話の中でご本人の悩みの種をひとつでも解消できるように我々もお手伝いできるはずだと考えています。

高齢化・おひとり様問題は、八幡浜市だけでなく地域全体で解決していかなれけばならないことばかりです。私たちエンディングパートナーはこういった周知活動を通じてボランティア活動を続けて参ります。今後ともご支援宜しくお願い致します。

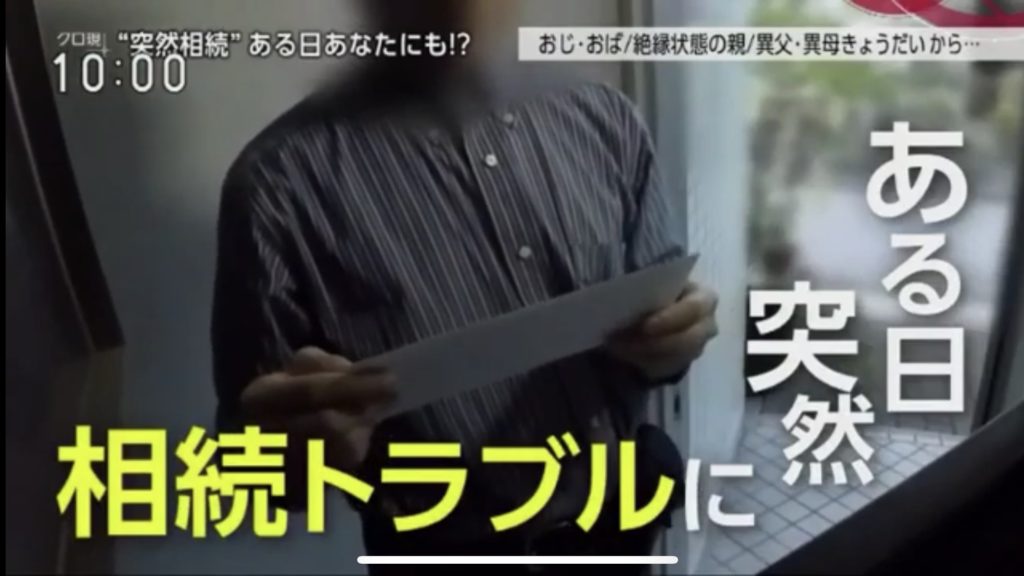

以前NHKクローズアップ現代から取材を受けた回が放送されました‼️

以前、NHKクローズアップ現代から私が電話取材を受けた回が放送されました🤗私は出演していませんが(笑)ぜひ読んでみてください!!

NHKクローズアップ現代「突然相続でトラブル 借金・負動産がなぜ私におじおばの分が…」

記事👉http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4366/index.html

当事務所にもこのような「突然相続」のご相談は毎日のようにあります。

« Older Entries Newer Entries »