Archive for the ‘コラム’ Category

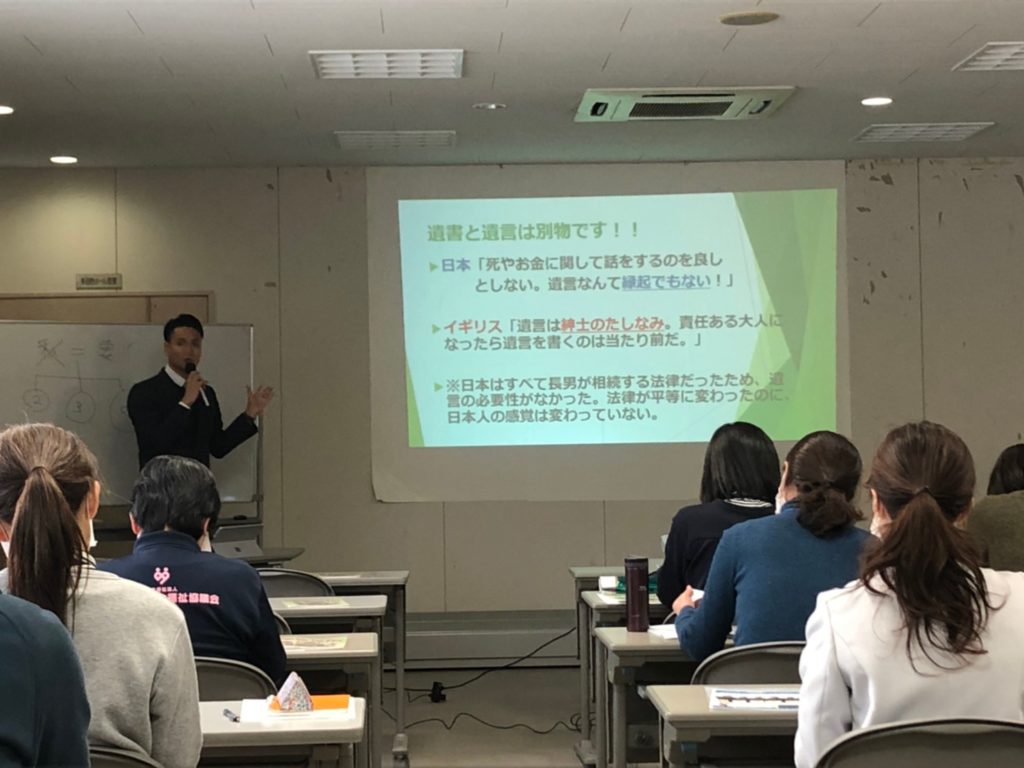

千丈公民館の男性オンリー「出陣サロン」様にて終活セミナー【エンディングパートナーのボランティア活動】

本日は千丈公民館の男性オンリー「出陣サロン」様にて終活セミナーを行いました!

講師は、株式会社南予 代表取締役 井上裕士さんと私の2本立てです!

あいにくの雨とインフルエンザ流行が重なって、予定していた20名をかなり下回る人数でしたが、少人数であるが故の熱気に包まれました(^^♪

質問もたくさん飛び交い、「何かあったらエンディングパートナーに相談するよ」と言ってくださいました。

その中でも印象的だったのは、「無料相談とはいっても、実際は何かしらお金取られるんじゃないの?」という不安を持たれていることでした。私たちはあくまでボランティア団体であり、相談料や紹介料は一切受け取っておりません。あくまでも適切な終活が行われて、幸せな最期を迎えていただけるように活動しております!!

無料で専門家に相談していただき、そして各専門家の見積もりを確認いただいてから、業務スタートしますので、お客様の想定外の費用となることはございません。

また、当法人は相談窓口で無料紹介をするため、当法人の理事だけに仕事を回すようなこともありません。あくまでもお客様にとってベストの専門家の紹介に尽力いたしますので、安心してご相談ください😊

【家族信託】受託者が信託の本旨に従い信託財産を処分した場合の登記、そして決済 ~所有権移転及び信託登記抹消~

過去に当事務所が組成に関与した家族信託の案件がありまして、今年に入ってさっそく受託者の信託契約に基づく第三者への売却が成立しました☺

受託者から第三者への売買及び信託登記抹消の登記原因証明情報を作成したのですが、そう頻繁にある登記ではありませんので、備忘録として残しておこうと思います。

(※信託不動産の処分は信託契約によりケースバイケースですので、ブログ記事に関するご質問には回答しかねます。参考にされる場合は、自己責任お願いします。)

登記原因証明情報

〇〇地方法務局 御中

1 登記申請情報の要項

(1)登記の目的 所有権移転及び信託登記抹消

(2)登記の原因 令和 年 月 日売買

信託登記抹消 信託財産の処分

(3)当 事 者 権利者 甲

義務者 乙

(4)不動産の表示及び信託目録の表示

後記のとおり

2 登記の原因となる事実又は法律行為

(1)乙は、令和 年 月 日付で委託者Aと乙との間で締結された信託契約(以下、「本信託契約」という)に基づく信託受託者である。

(2)乙は、本信託契約の本旨に従い、令和 年 月 日、甲に対し本件不動産を売却する契約を締結した。

(3)上記売買契約には、所有権は売買代金全額を支払ったときに移転するという特約が定められている。

(4)上記売買契約に基づき、甲は乙に対して、令和 年 月 日に売買代金全額を支払った。

(5) よって、同日、乙から甲に本件不動産の所有権が移転し、本件不動産の信託は終了した。

不動産の表示 ≪省略≫

信託目録の表示 ≪省略≫

上記の登記原因のとおり相違ありません。

(売主)(住所)

(氏名) ㊞

以上の登記原因証明情報で登記完了しました。

ちなみに、売買代金は受託者乙が受領しますが、あくまでも売買代金は信託財産に属するため、課税上は受益者(この案件の場合は委託者兼受益者であるA)の収益となります。よって、譲渡所得税などは受益者Aに課税されることに注意を要します。

司法書士としてアドバイスすべき点はたくさんありますが、その中でも取引の際に受託者乙に対して、以下の点は最低でもお伝えすべき事項かと思います。

①売買代金の振込先は分別管理している信託口口座に振り込んでもらうこと。

(誤って受託者乙が個人的に使用している口座に振り込まないこと)

②譲渡所得がある場合は、受益者Aについて税務申告が必要であること。

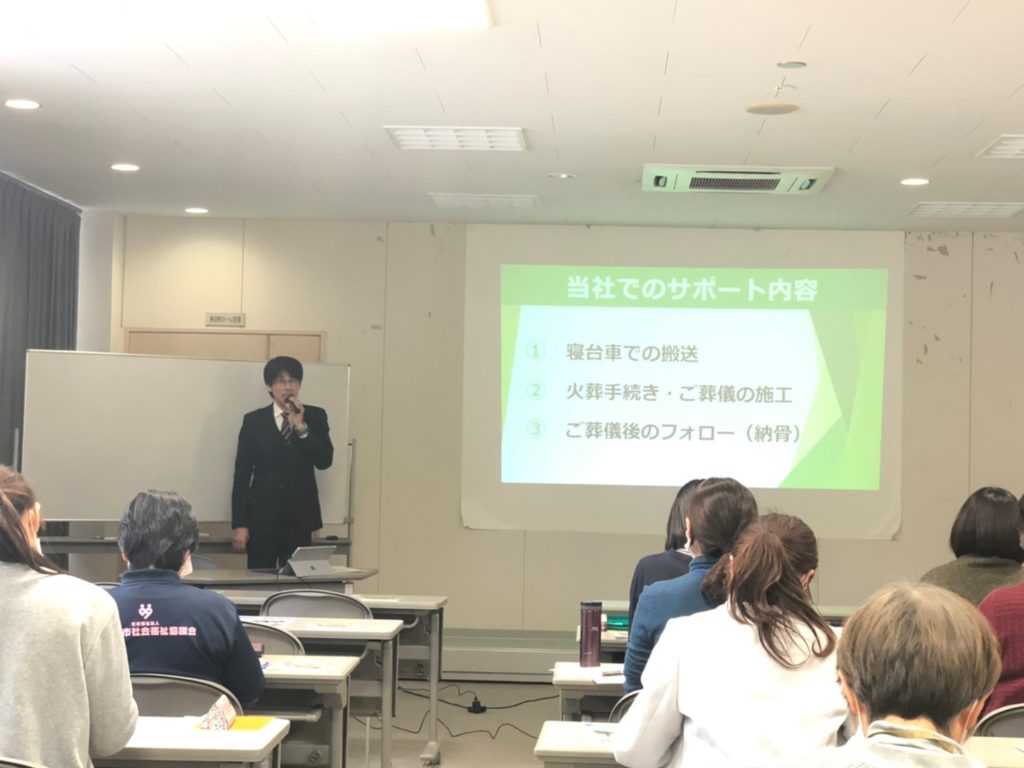

ケアマネジャー様対象の終活セミナーを行いました【八幡浜市社会福祉協議会様主催】

八幡浜市社会福祉協議会様主催でケアマネジャー様を対象とした終活セミナーが開催されました。

本セミナーは、一般社団法人エンディングパートナーとして登壇させていただきました。たくさんのご参加いただきまして、社協様をはじめ関係者の皆様ありがとうございました!

(※残念ながら、宅地建物取引士の井上裕士さんは別用のため登壇できませんでした)

ケアマネジャーといえば、私たちよりも最前線で介護・支援が必要な方と直接的に向き合っておられる方々です。仕事を行うにあたって本人や家族の話を聞くこともたくさんあるはずであり、その話の中でご本人の悩みの種をひとつでも解消できるように我々もお手伝いできるはずだと考えています。

高齢化・おひとり様問題は、八幡浜市だけでなく地域全体で解決していかなれけばならないことばかりです。私たちエンディングパートナーはこういった周知活動を通じてボランティア活動を続けて参ります。今後ともご支援宜しくお願い致します。

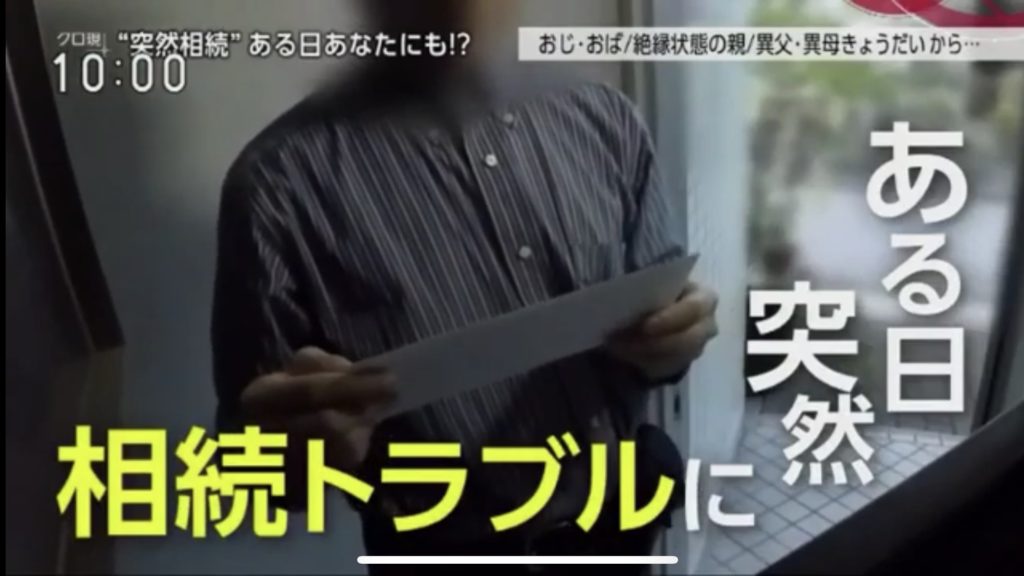

以前NHKクローズアップ現代から取材を受けた回が放送されました‼️

以前、NHKクローズアップ現代から私が電話取材を受けた回が放送されました🤗私は出演していませんが(笑)ぜひ読んでみてください!!

NHKクローズアップ現代「突然相続でトラブル 借金・負動産がなぜ私におじおばの分が…」

記事👉http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4366/index.html

当事務所にもこのような「突然相続」のご相談は毎日のようにあります。

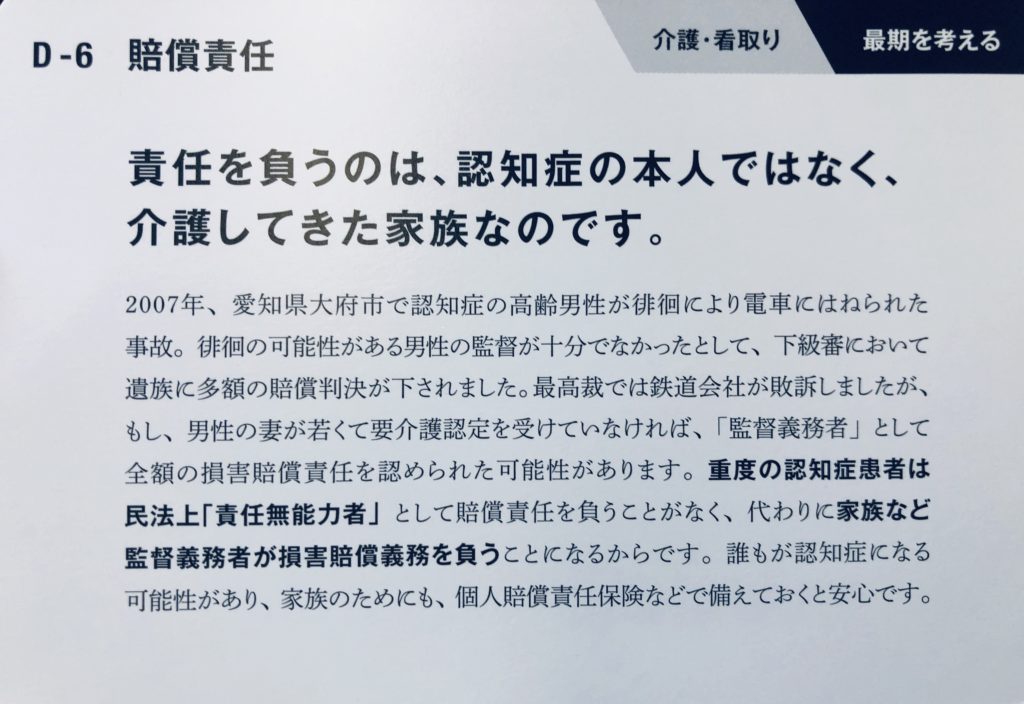

本日は身内に認知症の方がおられる方にメッセージ❗️【南海放送ラジオレギュラー出演中】

本日は南海放送ラジオで、身内で認知症の方がおられる方にとっては必聴の内容でお伝えしました😄

最初に個人賠償責任保険のことを、誤って個人賠償「生命」保険と言ってしまいました。失礼いたしました🙇♂️

ぜひ以下のURLから聴いてください‼個人賠償責任保険は、少額の保険料で、大きな保障を得られますよ☀

http://radiko.jp/share/?t=20191206101525&sid=RNB

江刺伯洋のモーニングディライト | RNB南海放送 | 2019/12/06/金 |

【法改正】「特別の寄与の制度」により内縁関係の妻や同性愛者は救われるか?

特別の寄与の制度は、令和元年7月1日からスタートした制度で、被相続人の療養看護等に勤めた人の貢献を認めることにより、不平等をなくす目的で新設されました。画期的なのは「相続人でなくても、親族であれば」特別寄与料を請求できるようになったことにあります。

それでは、「特別の寄与の制度」により内縁関係の妻や同性愛者は救われるでしょうか?

内縁関係とは、いわゆる事実婚のことで法律婚でない(戸籍上婚姻関係にない)夫婦のことを指します。同性愛者とは、主にレズビアン(女性同性愛者)やゲイ(男性同性愛者)のことを指します。

当然、これらの方々についても特別寄与料の請求を認めるべきとの意見も多くありましたが、今回の改正では認められませんでした。

感覚的には、認めないのはおかしいとも思えます。しかし、逆に特別寄与料の請求を認めたとすると、その当事者間で主張・立証が繰り返される等して、相続をめぐる紛争がいっそう複雑化・長期化するおそれがあるという理由で保護の対象からは外れてしまいました。

想像してみてください。死亡したあとに複数の人が「私が内縁の妻です!」「私がパートナーです!」と手を上げる可能性だってあるのです。その場合は、何をもって内縁関係があったと認定すればよいでしょうか。日本全体で一律した線引きができるはずがありません。日本において、家族関係は戸籍でしか証明できないのです。つまり、権利を認めなかった理由は、認めると「現場が混乱する」からです。同性婚については、現時点での日本では認められていないため、そもそも婚姻することができません。

それでは、内縁関係や同性愛者の方々は泣き寝入りするしかないのかというと、そんなことはありません。財産を遺したい方に対して、遺言を残しておけばよいのです。遺言を残しておけば、たとえ相続権のないパートナーや友人に対しても財産を遺してあげることができます。

これは私の個人的な考えですが、生前に相続対策をせずに亡くなり、家族に寄与分を主張させてしまう被相続人(亡くなった方)にそもそもの責任があると思っています。介護等の世話をしてくれた家族がいるのであれば、しっかりと遺言書を作成し、その感謝を形にしてあげるべきです。遺産争いを嫌というほど見てきた私からすれば、残された家族にそのような争いの火種を残してこの世を去る被相続人は無責任だと言わざるを得ません。

仮に、遺産を平等に遺したい場合であっても、それならそれで「平等に遺す」旨をはっきりと遺言書で意思表示をするべきです。「そんなこと知らなかった」という方は多いですが、「知らなかった」では済まないレベルの遺産争いが勃発してしまうのが相続なのです。

NHK「クローズアップ現代+」から取材を受けました!

本日、NHK「クローズアップ現代+」様から取材を受けました☺

あの有名な番組から取材をいただくなんて、大変光栄なことです!!きっかけは都会にいる知り合いの司法書士の方が、坂本司法書士なら地方での相続案件に積極的に取り組んでいるからきっといい話が聞けますよとご紹介していただいたからのようです。ありがとうございます。

テレビカメラでの取材ではなくて、ディレクターさんから電話で1時間30分程度、相続の現場の話を取材していただきました。番組のことなので内容は伏せておきますが、電話取材とはいえ、なかなか経験できないことなのでとても刺激的な1日でした。

取材の中で、今年受任したお客様のとあるトラブル事例を話すと「ぜひそのご本人に取材させてください。顔はモザイクかけますので、なんとかアポ取れませんか?」とお願いされました。まさに取材したテーマにぴったりの案件だったようです。私もご本人に申し訳ないと思いながらも、ダメ元でお願いだけしてみましたが、「テレビ出演はちょっと・・・」ということでやはりNG。。

当事務所にカメラが入るかも!?と一瞬思いましたが、そりゃお客様からすれば、やっぱりハードルが高いです。トラブル事例ですので、心理的にお断りされるお気持ちはごもっともです。

その他にも私の経験した事例を(もちろん個人情報は伏せて)お話しまして、都会にはない田舎ならではの事例に興味を持っていただきました。

今後も引き続き電話とメールでやりとりすることになりましたので、テレビ出演のオファーも来ないかな~(笑)なんて妄想しています。

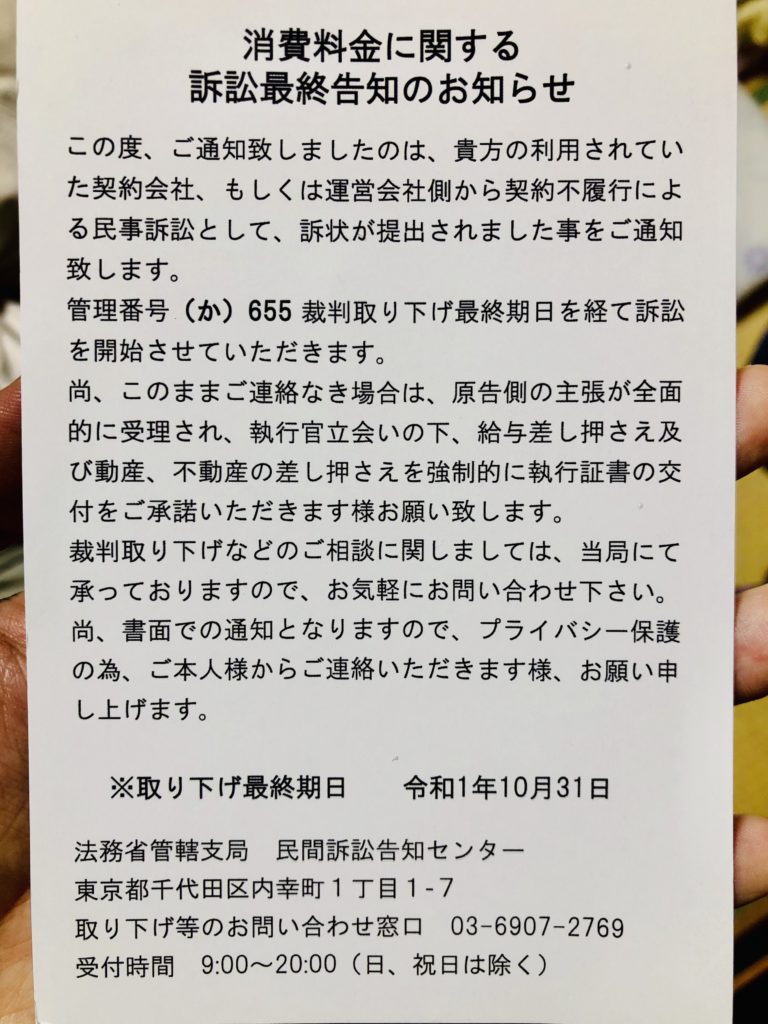

実家に架空請求のハガキが届いた・・・!!【祖母宛て】

本日祖母宛てに訴訟提起のフリをした架空請求ハガキが届きました!

祖母は身に覚えのない架空のハガキにかなり動揺しており、私に助けを求めてきました(笑)

「大丈夫だよ。無視しておけばいいからね!」と伝えると安心したようです。

そもそも「法務省管轄支局」なんてありません😅私からすればツッコミどころ満載のハガキですが、一般の方がびっくりするのも無理はありません。

そのほか、法務省ホームページによると類似の差出人は、以下のようなものがあるそうですのでいずれもご注意ください。これらの団体と法務省とは一切関係がありません。

「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」

「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」

「法務省管轄支局 訴訟最終告知通達センター」

「法務省管轄支局 国民訴訟お客様管理センター」

「法務省 被告管理事務局 相談窓口」

八幡浜市ですので、他のご自宅にも届いているかもしれません。ご親族やお知り合いに騙されないように教えてあげてください。

文末に「プライバシー保護の為、ご本人様からご連絡いただきます様、お願い申し上げます。」って、誰かに相談させる前に電話させようとする魂胆が見えますね!

当たり前ですが、ハガキに記載されてある電話番号には絶対に電話をしてはいけません。無視してください。連絡先が本当の裁判所であるかどうか、電話帳や消費生活センターなどで確認しましょう。

最寄りの消費生活センターがご不明の場合は、消費者ホットラインがありますのでコチラに電話しましょう。

電話番号:188(いやや!)

本当に裁判所からの督促状であれば「特別送達」という特殊な方法で送られてきます。裁判所からの支払督促が、単なるハガキや単なる封書で送られてくることはありません。

また、送ってきている裁判所が「簡易裁判所」であるかどうかも確認してください。支払督促の制度が利用できるのは簡易裁判所だけですので、そのあたりも参考にしてみてくださいね☺

清算結了済みの会社名義不動産が残っていた場合の所有権移転登記 ~清算人と利益相反行為~

先日、「清算結了登記済みの会社名義の不動産が残ってしまっているので、実体に合わせるための所有権移転登記をお願いしたい」とのご依頼がありました。今回ご依頼いただいた案件は利益相反行為にも該当する案件であったため個人的な備忘録として残しておきます。

清算結了登記済みのケースでは、以下の3パターンのどれかの方法で手続きを進めることが考えられます。

①会社を復活(清算結了登記の抹消)して、手続きを行なう

②会社は復活(清算結了登記の抹消)せずに、裁判所にスポット清算人に選任してもらって手続きを行なう

③会社は復活(清算結了登記の抹消)せず、また、裁判所にスポット清算人も選任せずに、当時の清算人が手続きを行なう

(※案件によってケースバイケースですので、ブログ記事に関するご質問には回答しかねます。参考にされる場合は、自己責任お願いします。)

今回は清算結了前にすでに売却済み(実体上の残余財産はなく、登記義務だけが残っている状態)であり、清算結了当時の清算人の方がお元気でしたので、③で行なうことにしました。

案件によりケースバイケースですが、

登記義務が残っているだけでなくて、実体上残余財産が残っていたのなら原則として①を選択すべきといえますが、ケースによっては②も可能であると考えます。

また、実体上の残余財産が残っておらず登記義務だけが残っている場合において、さらに清算結了当時の清算人が全員死亡してる場合には、②を選択することになるでしょう。

今回の③のケースは、以下の登記研究や先例によって、清算人個人の実印(市町村長発行の個人の印鑑証明書添付)で登記手続きが可能です。

参考文献 登記研究480(P132)

【六九一三】清算結了の登記後の登記申請手続

〔要旨〕株式会社の清算結了の登記前に売却によって所有権が移転した不動産を、清算結了の登記後、元清算人から、登記義務者たる清算会社を代表して清算結了の登記前の日付を登記原因日付として所有権移転の登記申請をすることができる。なお、申請書に添付すべき印鑑証明書は、市町村長の証明した元清算人個人の印鑑証明書で足りる。

〔問〕株式会社が清算結了登記後、元清算人からその登記前に売買によって所有権が移転している不動産について清算会社を代表して登記義務者として、清算結了前の日付による所有権移転登記を申請できると思いますがいかがでしょうか。また清算人は現存しておりますので、その者の個人の印鑑証明書を添付すればよろしいでしょうか。

〔答〕御意見のとおりと考えます。

≪類似の先例 昭28.3.16民甲383、昭30.4.14民甲708≫

また、今回の案件については、清算結了前に行なった売却が利益相反行為に該当するので、株主総会議事録(※清算人会設置会社であれば、清算人会議事録)を作成しなければなりませんでした。その利益相反行為の承認に関する株主総会議事録に押印する印鑑についても清算人個人の実印で押印・作成し、市町村長発行の個人の印鑑証明書添付でかまわないとの回答を法務局からいただきました。なお、利益相反行為の議事録については作成日は今現在でも、株主総会開催日は売却当時の日付にしてくださいとも言われました。そりゃそうですよね。

(※利益相反については、担当登記官の判断によって異なる可能性があります。)

会社法上もともと株主総会議事録には押印義務はありませんからね。しかし、登記手続きになると真正担保のために印鑑証明書を添付しなければならない関係で、どうしても押印しなければなりませんので、「う~ん、どうかなぁ。利益相反行為に該当する場合には、会社を復活させないといけないのかな?」なんて頭をよぎりましたが、議事録作成者のその印鑑も個人の実印でOKってことでご回答いただきました。

大変勉強になる案件に出会えて感謝です!!

【大阪!!】司法書士同期、そしてお初天神巡り

皆様、先日の三連休はどのようにお過ごしでしょうか?

私は、久しぶりに司法書士の同期合格の友人たちに会いに大阪に行ってまいりました!(^^♪

時が経つのは本当に早いですね。人生をかけて共に勉強した時期もはや7年も前になります。

受験時代の話題とは打って変わって、実務の話やビジネスの話に花が咲き、次のステージで活躍しているみんなの話はとても刺激になりました。一番苦しい時期に励ましあった仲間は一生ものです。これからもこの繋がりは大事にしてきたいと思います。今回会っていない同期たちとも次回声をかけて飲みに行きたいです!

そんな人生をかけて勉強していた時期に毎日通った神社があります。

帰り道、職場である北浜のほうから梅田向かって歩くのですが、途中に「お初天神」という神社があります。この神社には大変お世話になりました。

毎日、「将来司法書士になって人の役に立ちたい」と願い、見守っていてくださいと手を合わせていました。帰り道ということもありますが、数にすれば少なくとも2000回以上は手を合わせました。私は宗教に疎いですし、信心深いわけでもありませんが、自分へ言い聞かせるつもりで通っていました。

改めて訪問すると、青春だったな~なんて、しみじみ思います(笑)

いやっ、過去形ではなく、今も青春真っただ中です!!お初天神の神様に現状報告して、また次のステージで必死にもがいていきたいと思います!!

« Older Entries Newer Entries »