Archive for the ‘コラム’ Category

【法改正】2020年7月10日から、法務局に自筆証書遺言を保管してもらう制度が創設されます!

2020年7月10日から、法務局に自筆証書遺言を保管してもらう制度が創設され、家庭裁判所による遺言の検認手続きを省略できるようになります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の効力の一番の違いは、検認手続きが必要か不要かという点にあるといえますので、改正後においては自筆証書遺言作成の促進が期待されています。なお、公正証書遺言については法務局に保管申請することはできません。(公正証書遺言については、原本が公証役場に保管されています。)

検認手続きとは、家庭裁判所に相続人全員が集まって、遺言書が検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。その「内容」が有効か無効かを家庭裁判所が判断する手続きではありません。

≪※「形式上有効な遺言書」と、「実際に使えるか遺言書」というのは、全く違います。どういうことかというと、形式上有効であっても、財産の特定が不十分であったり、本当に遺言者本人が書いたものか特定できなかったり、さらには財産をあげたい人が特定されていなかったりして、実際の手続きを行う銀行窓口や法務局でお断りされることがあるのです。≫

この検認手続きは、相続人全員の戸籍をすべて集めてから、家庭裁判所に検認の申立てを行い、その後に家庭裁判所から相続人全員に対して「〇月〇日に検認手続きを行いますよ」という通知がされる流れになります。

この申立てはさることながら、その前の相続人全員の戸籍集めの段階で手間取ることがよくあります。なぜなら、戸籍謄本というのは、自分の両親・祖父母・子・孫など直系の血族のものは自分だけで取得できますが、兄弟姉妹などの横並びの血族(傍系血族といいます。)の戸籍謄本は、勝手に取得することができないからです。

つまり、兄弟姉妹の仲が悪かったり、連絡がつかなかったりして手続き協力が得られない場合は、申立て前の戸籍集めの段階で苦労することになるのです。自分で取得できない場合は、司法書士又は弁護士に依頼して、職務請求により戸籍収集をしてもらうしかありません。

想像してみてください。

せっかく、世話になった子にすべての財産を相続させてやろうと思って遺言を書いていても、結局その子は兄弟姉妹の協力を得るしかないという状況が発生するのです。専門家に支払う無駄な費用が発生するし、検認手続き時にわざわざ「すべて自分のものになる」という内容の遺言を兄弟姉妹に見られるのですから、気まずい空気になるのは容易に想像できるでしょう。

法務局での具体的な保管申請手続き

遺言者は、自筆証書遺言を作成し、法務局に出向いてその保管の申請をすることができます。遺言書の保管申請は、「遺言者の住所地もしくは本籍地」又は「遺言者が所有する不動産の所在地」を管轄する法務局(正式には、遺言書保管所といいます。)の遺言書保管官に対して行う必要があります。

申請の際に特に注意しなければならない点として、次の2点があります。

①本人が自ら出頭すること

②遺言書の封筒の封をせずに持参すること

①について

遺言というものは本人しかできず、代理で行うことができません。この考え方は公正証書遺言においても同じです。遺言者が管轄法務局に自ら出頭した際に、遺言書保管官は遺言者の本人確認を行わなければならないことになっています。

②について

遺言書保管官は、遺言者が持参した自筆証書遺言の適合性を確認してから受付をするため、封をせずに持参しなければなりません。これを聞いて多くの方は「遺言書保管官がちゃんと確認してくれるから安心だ!」と思われたのではないでしょうか。

実はここに落とし穴があります。

遺言書保管官は、保管申請に係る遺言書について、法律で決められている最低限度の「外形的」な確認・適合性の審査を行うだけで、その遺言書の「内容」が適法・有効であることを認めて受付するわけではないのです。

【詳細な取り扱いについては、その他制度の創設に当たり所要の規定の整備を行うものとしています。】

つまり、遺言書保管官は、審査の時点で「明らかに無効」な遺言書であれば、「これは無効な遺言書だから、やり直してください。」と教えてくれますが、その遺言書が①本文・日付・氏名の自書、②押印、③加除訂正の方式が外形的に有効でありさえすれば、その内容が適法か有効かの確認をすることなく受付されてしまいます。遺言書保管官は、「外形的」な有効・無効の確認義務はありますが、「内容」の適法性・有効性の確認義務は負わないことになっているのです。

しかし、このような取り扱いになるのは仕方のないことだと思います。法務局がすべての自筆証書遺言の適法性・有効性を確認の上、保障することは現実的ではありませんし、万が一、その受付した遺言書が裁判所に無効と判断されてしまった場合、法務局の責任問題になってしまうためです。

同じ理由で、外国語による遺言書の保管申請があった場合に、仮に法務局において遺言書の内容が判読することができないとしても、法務局は保管に係る遺言書が自筆証書遺言の方式で作成された遺言であるかどうかを確認することができればよく、その他の適法性・有効性まで確認すべき義務を負わないため、外国語による遺言を保管の対象から外す必要はないと考えられています。

保管制度を利用しても残る煩わしさ ~公正証書遺言との違い~

当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人は、遺言者の死亡後、法務局に保管されている遺言書についての遺言書情報証明書の交付を請求することができます。

相続人は、この遺言書情報証明書を使って相続登記や銀行手続きを行うことができます(遺言書の原本を返してもらうことはできません)。なお、遺言者の生存中は、遺言者のプライバシー保護の観点から、相続人は当該遺言書情報証明書を交付請求することができません。

この遺言書情報証明書の交付申請をすると、遺言書保管官は速やかに「遺言書を保管している旨」を遺言者の相続人全員並びに受遺者・遺言執行者(遺言を執行するように指定されている人のことです。)に通知しなければならないことになっています。要は、関係者全員に「ここに遺言書を保管しているよ」と通知するのです。そして、この通知をするために法務局は、検認手続きと同様の書面(相続人全員の戸籍一式)を求めることになるといわれています。

【詳細な取り扱いについては、その他制度の創設に当たり所要の規定の整備を行うものとしています。】

つまり、法務局に遺言書を保管しておけば、検認手続きが不要になって便利ではありますが、結局のところ遺言書情報証明書を交付申請する方は、相続人全員の戸籍収集をしなければならない羽目になります。

この点、公正証書遺言においては、法務局や銀行窓口で使用する際に、相続人全員の戸籍収集は不要ですし、相続人全員へ通知がなされることはありません。何も手続きを踏まずに、すぐに各窓口で使用することができます。自分で集められる範囲の戸籍だけを集めて、速やかに手続きを完了されることができるのです。

①自分で保管した場合の自筆証書遺言、②法務局で保管した場合の遺言、③公正証書遺言の3つは、法律的な効力は全く同じですが、手続きの煩雑さは大きく異なるものになります。次の表にまとめましたので確認してみてください。

|

|

自筆証書遺言 (自分で保管) |

自筆証書遺言 (法務局で保管) |

公正証書遺言 |

|

相続人全員の戸籍収集 |

必要 |

必要 |

不要 |

|

相続人全員への通知 |

裁判所から検認期日の通知あり |

法務局から通知あり |

なし |

|

検認手続き |

必要 |

不要 |

不要 |

自筆証書遺言は、今回の相続法改正によってより身近なものになると思われますが、公正証書遺言と比べると、相続人はかなりの労力をかけて手続きを行う必要があることを理解しなければなりません。自筆証書遺言の検認手続きや相続人の全員の戸籍収集の際にかかる専門家費用と、公正証書遺言作成の際にかかる専門家費用はそれほど変わるものではありませんので、コストと労力の費用対効果を考えるとどちらが良いのかは明白です。

どの方式で財産を遺すべきか、人によって様々な意見があると思います。

しかし、財産を遺すお世話になった人のことを想うのであれば、公正証書遺言で作成してあげることが一番の思いやりであると私は思います。

相続法改正に関するセミナー・講演等承りますので、お気軽にご連絡ください☺

【法改正】2019年1月13日から始まった「自筆証書遺言の方式が緩和」についてはこちらをクリック

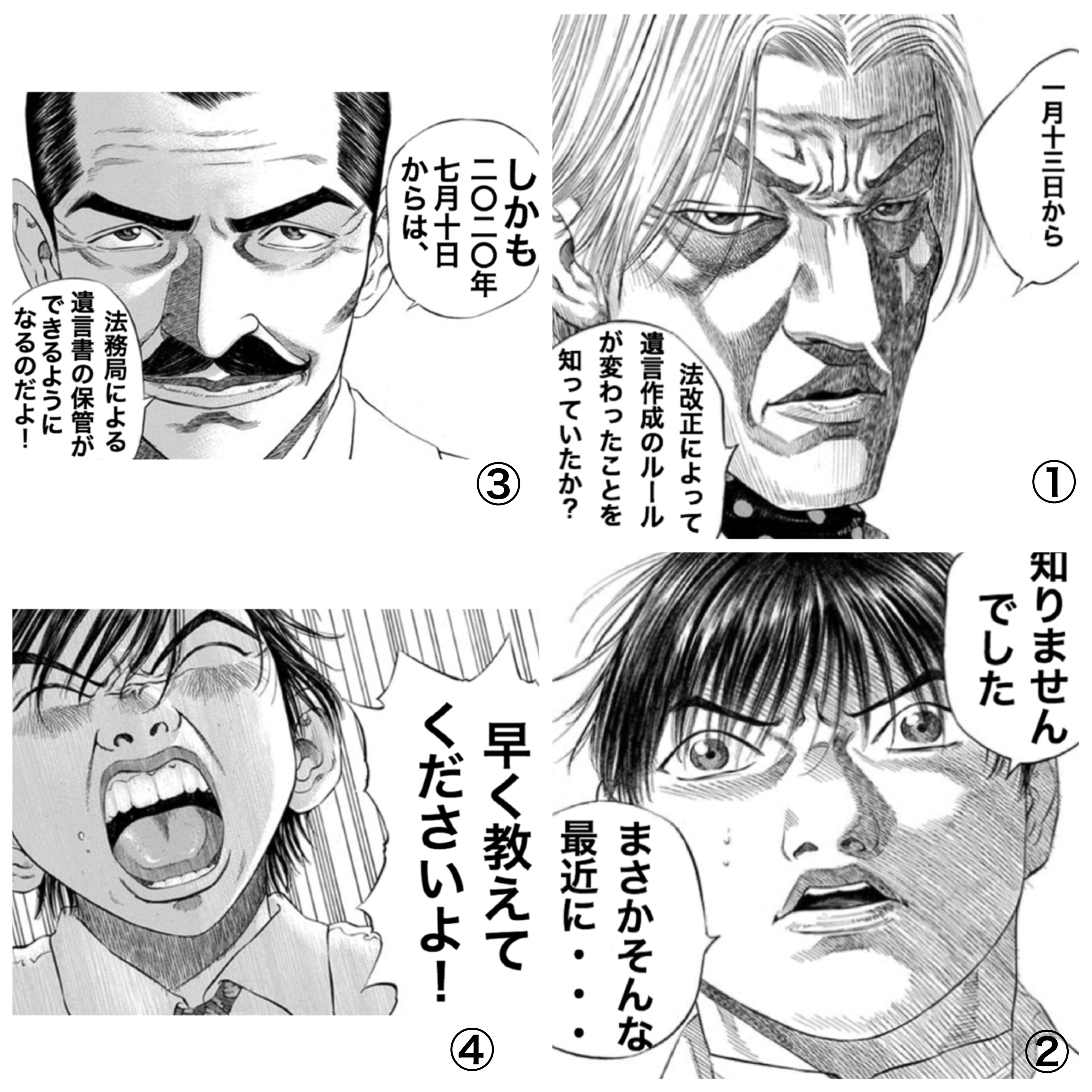

【法改正】今日から遺言作成のルールが変わります!!どのように変わったか解説

2019年1月13日から自筆証書遺言の方式が緩和されました。

そもそも自筆証書遺言というのは、法律で決められた形式どおりに書かなければ無効となりますが、その要件が一部緩和されたのです。

画像は著作権フリー © タイトル:ブラックジャックによろしく 著作者名: 佐藤秀峰

2019年1月12日までの方式【旧法】

2019年1月12日までの自筆証書遺言が有効となる要件としては、「全文自書」で「日付」「氏名」「押印」があれば、有効とされておりました。これらの要件が1つでも欠けていれば、どんなに丁寧に内容を書いたとしても無効です。

私が実際に出会った遺言書の中には、内容をパソコンで作成し、氏名のところだけ自書し、実印が押印してあり、さらに印鑑証明書まで添付されてあるものがありました。

さて、この遺言書は有効だと思いますか?

この自筆証書遺言は無効です。なぜなら、有効となる要件の1つである「全文自書」の要件が満たされていないからです。その自筆証書遺言書を持ってきた相続人の方は、泣く泣く法律で定められたとおりの持分で相続をしなければならない羽目となってしまいました。

ちなみに、自筆証書遺言は勝手に開封してはいけません。映画のイメージで、遺言書は相続人が全員集まったところで弁護士が開封して読み上げるものだと思っていませんか?実は勝手に開封してしまうと5万円以下の過料を処されます。意外な規定が民法にしっかりと規定されているので、ご注意ください。

それでは、封筒に入っていない遺言書は無効なのか?といえばそんなことはなく、封筒に入っていない裸の遺言書であっても有効です。なぜなら、民法に「封筒に入っていなければ無効」とはどこにも書かれていないからです。ただ、普通の感覚として、封筒に入れますよね(笑)

他にも意外なところとしては、「鉛筆で書いていても有効」であることや「実印ではなく、認印、拇印でも有効」などがありますが、いずれも真実性が確認できないと主張される可能性がとても高いので、いずれも避けるべき方法です。逆に、自書である必要性から、点字機で打った遺言やテープレコーダー・動画による遺言は無効です。このように意外に思われるような細々とした規定や判例が数多くありますので、わからないことがあったら速やかに司法書士等の専門家に相談したほうが賢明です。

2019年1月13日からの新方式

2019年1月13日からの新方式は今までの自筆証書遺言が有効となる要件であった「全文自書」で「日付」「氏名」「押印」がある、のうち「全文自書」という要件を一部緩和しました。

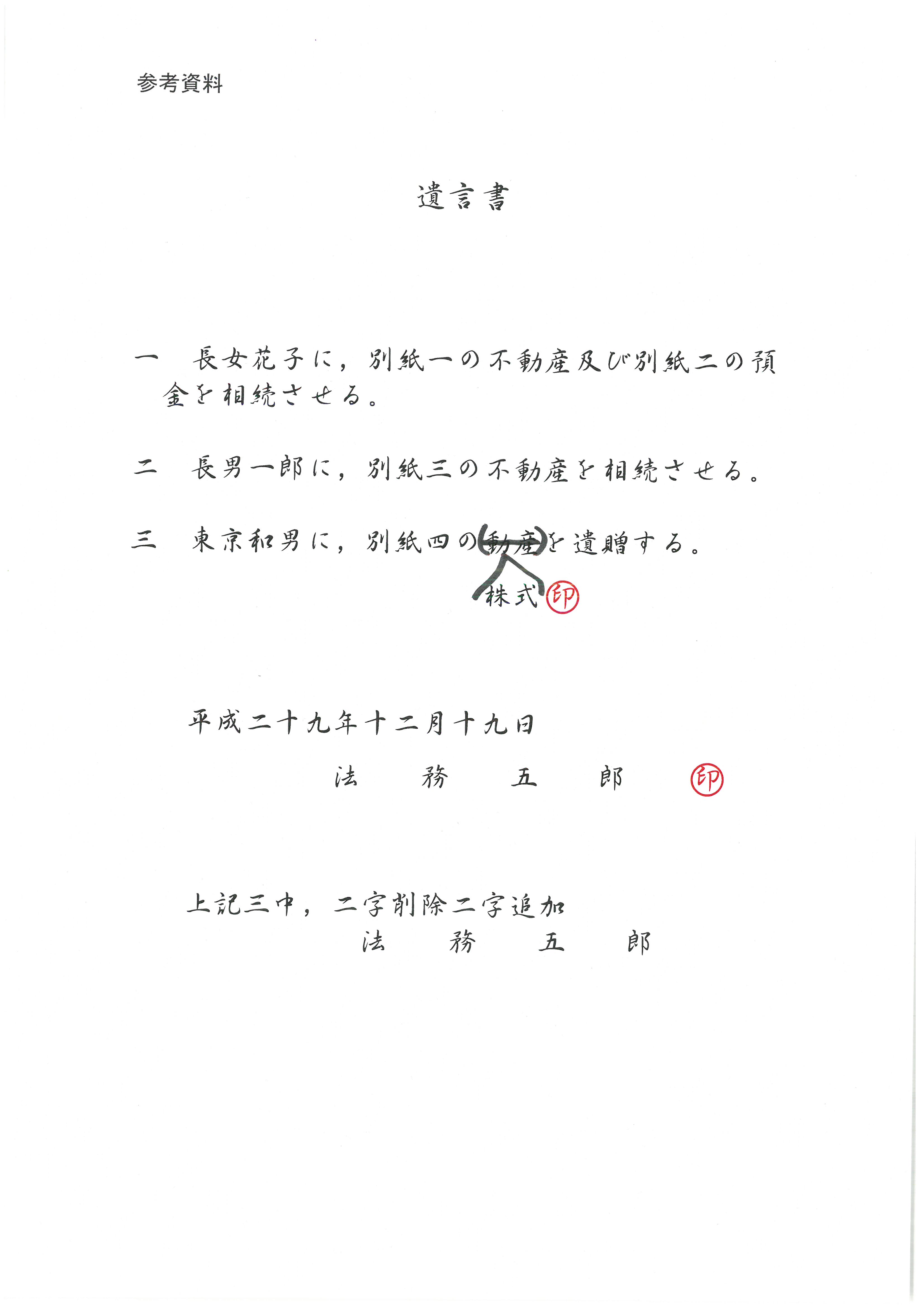

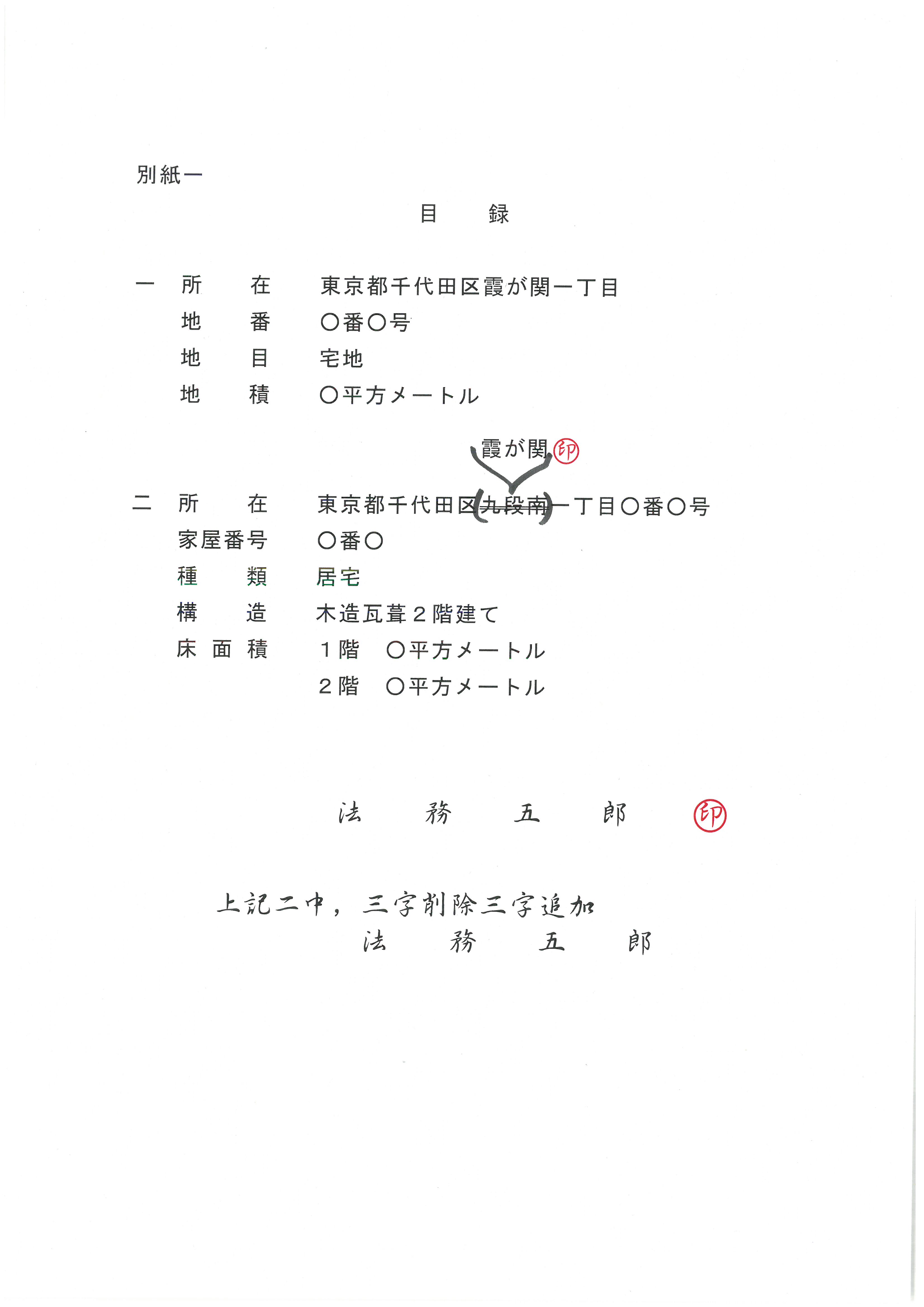

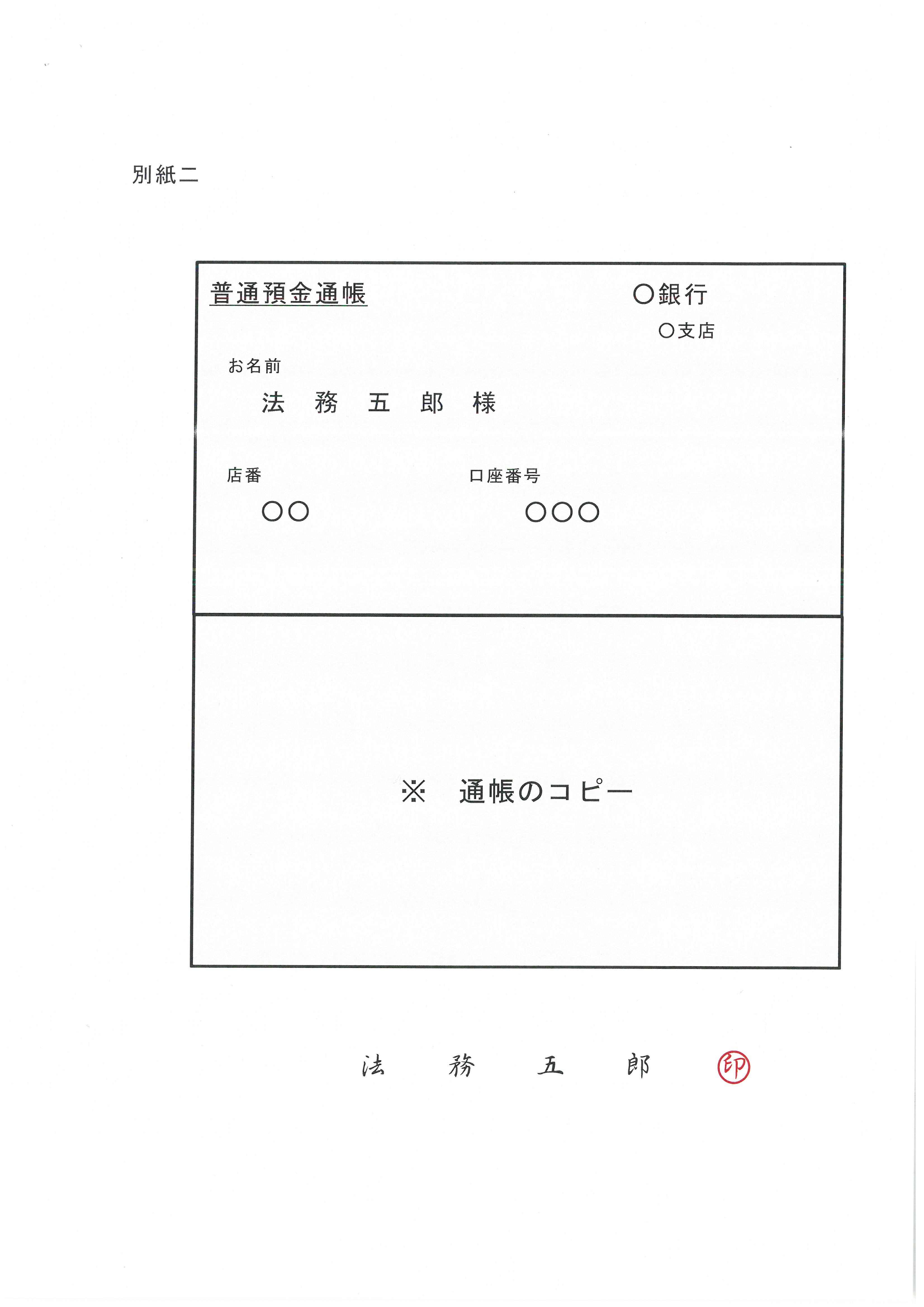

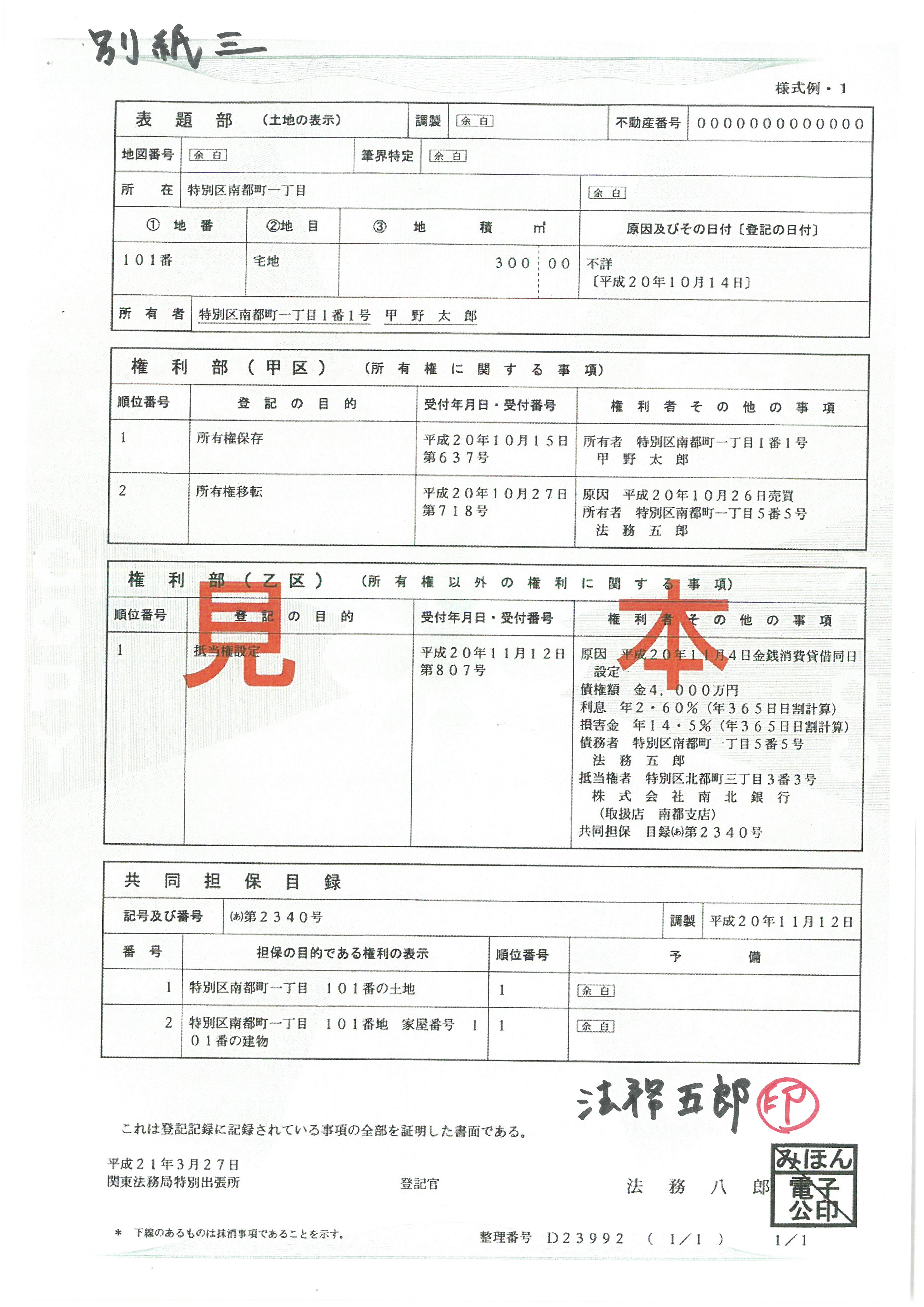

具体的な内容としては、全文自書ではなく、「財産目録」の部分についてはパソコンで作成したり、銀行通帳のコピーを添付したり、不動産の登記事項証明書のコピーを添付したりしてもOKになりました。なお、この場合、遺言者は自書ではない部分があるすべてのページに署名・押印をしなければなりません。自書ではない部分がその紙の両面にある場合においては、その両面に署名・押印が必要です。

ちなみに、遺言書が複数枚になる場合において、契印(書類が連続していることを示すために、紙と紙の間に重なるように押印すること)をしていることは有効となる要件にはなりませんでした。つまり、契印がなくても有効ということです。これは2019年1月12日以前でも同じですが、遺言書に契印があることを要件にしてしまうと、無効となる遺言書が多発して実務が混乱する可能性が高いために要件から外れました。とはいえ、契印がある文書が正式な法的文書ですので、皆さまが自筆証書遺言書を作成する場合は必ず契印をして作成してください。

自筆証書遺言の内容に加除・訂正する場合には、厳格に方式が決められています。具体的には、遺言者が、①加除・訂正の場所を指示し、②これを変更した旨を付記して特にこれを署名し、かつ、③その変更の場所に印を押印しなければならないとされています。

これらの具体的な記載方法は次の資料を参考にしてください。

※画像は法務省ウェブサイトより

改正後方式のメリット・デメリットとは?

一見、いいことづくめに見える法改正ですが、私の個人的な意見を述べさせていただくと、無効な遺言書が今まで以上に増えると考えています。この自筆証書遺言に関する改正は、確かに書くことが減って負担は軽減されますが、かえって書き方が難しくなったように思います。

例えば、自書でなくてもよくなったのは「財産目録」の部分についてだけです。何を誰に相続させる等を記載する「本文」については、ちょっとでもパソコンで作成してしまうとすべては無効な遺言書となってしまうのです。一般の方の中には「改正でパソコンで作成してもよくなったんだ!」と勘違いされる方も相当数おられるのではないかと私は危惧しています。

さらにいうと、私が実務上今まで見てきた自筆証書遺言の中で「財産目録」が詳細に書かれているものはそこまで多くありません。むしろ、よほどの資産家でない限り、ほとんど書かれていないといってもいいかもしれません。

実際の自筆証書遺言で多いのは、「一切の財産を妻A子に相続させる。」であったり、せいぜい「すべての不動産は長男Bに相続させる。その他の一切の財産は妻A子に相続させる。」や「甲不動産は長男Bに相続させる。乙不動産は二男Cに相続させる。」など、割とざっくりしたものが多いのが現状です。財産が多岐に渡り、それを詳細に分け与えたいという方については、今回の改正はメリットですが、専門家からすればその場合は公正証書遺言を作成すべきケースといえるため、自分だけで自筆証書遺言を作成することは全くおすすめできません。

この改正による恩恵をうける層はそう多くはないのではないか?むしろ、無効な遺言書の作成を助長してしまうのではないか?というのが私の見解です。繰り返しになりますが、公正証書遺言を作成することをオススメいたします。

相続法改正に関するセミナー・講演等承りますので、お気軽にご連絡ください☺

2020年7月10日から始まる「法務局での自筆証書遺言の保管制度」の条文を読んでみましたが、メリットばかりではありません。公正証書遺言と比べると、大きなデメリットがありますので解説します。

⇩ ⇩ ⇩

「法務局での自筆証書遺言の保管制度」についてはこちらをクリック

相続をテーマとした書籍を出版することになりました!!【株式会社日本法令】

今回の東京出張は・・・

なんと!!

相続をテーマとした本を税理士の古谷先生と共著出版することになりましたので、出版会社に打ち合わせに行っておりました☺

日本法令という会社で出版するのですが、業界では有名な会社です。それも「自費出費なし」「自分で買い取り必要なし」という条件での出版であり、本当にありがたい話です。

法改正も同時期のため、新しい相続法(特に配偶者居住権など)に注力して執筆させていただきます。

これから約6か月で書き上げて、来年秋にはアマゾンや各書店に置かれる予定です。増々忙しくなりますが、楽しんで執筆したいと思います。

打ち合わせのあとは、しっかり遊びも。

新宿のVR ZONEに行ってまいりました!!!

最新VRって本当すごいですね!!これがさらに発展してAIと組み合わさったらとんてもないサービスができるだろうなと思います。大阪にも同じ施設がありますので、ぜひ体験してみてください!

〈おまけ〉

浅草観光もして帰りました(笑)

「いよぎんの相続対策セミナー」の講師を担当させていただきました!

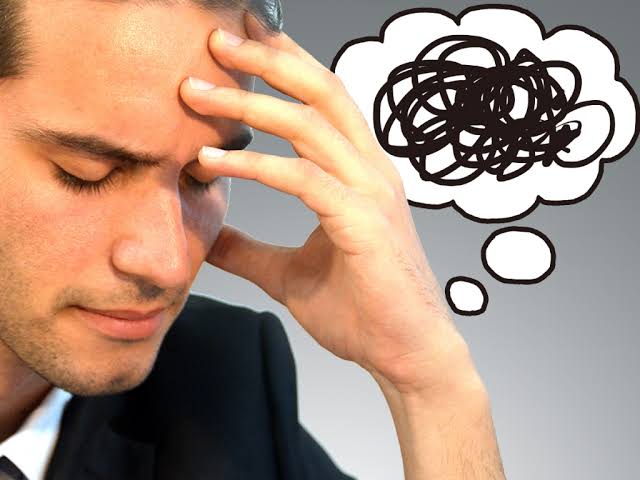

先日、伊予銀行様より「いよぎんの相続対策セミナー」講師のご依頼をいただきまして、1時間30分ほど終活のお話をさせていただきました!

今回は「楽しみながら」終活ができることがテーマでしたので、ハッピーエンディングカードというカードゲームを使ってセミナーを行いました(^^♪

このカードゲームをプレイするだけで、ご自身のリスクを見つけることができるという画期的なゲームなのです!!

当事務所でいつでもプレイすることができますので、ご興味のある方は遊びに来てくださいね~☺

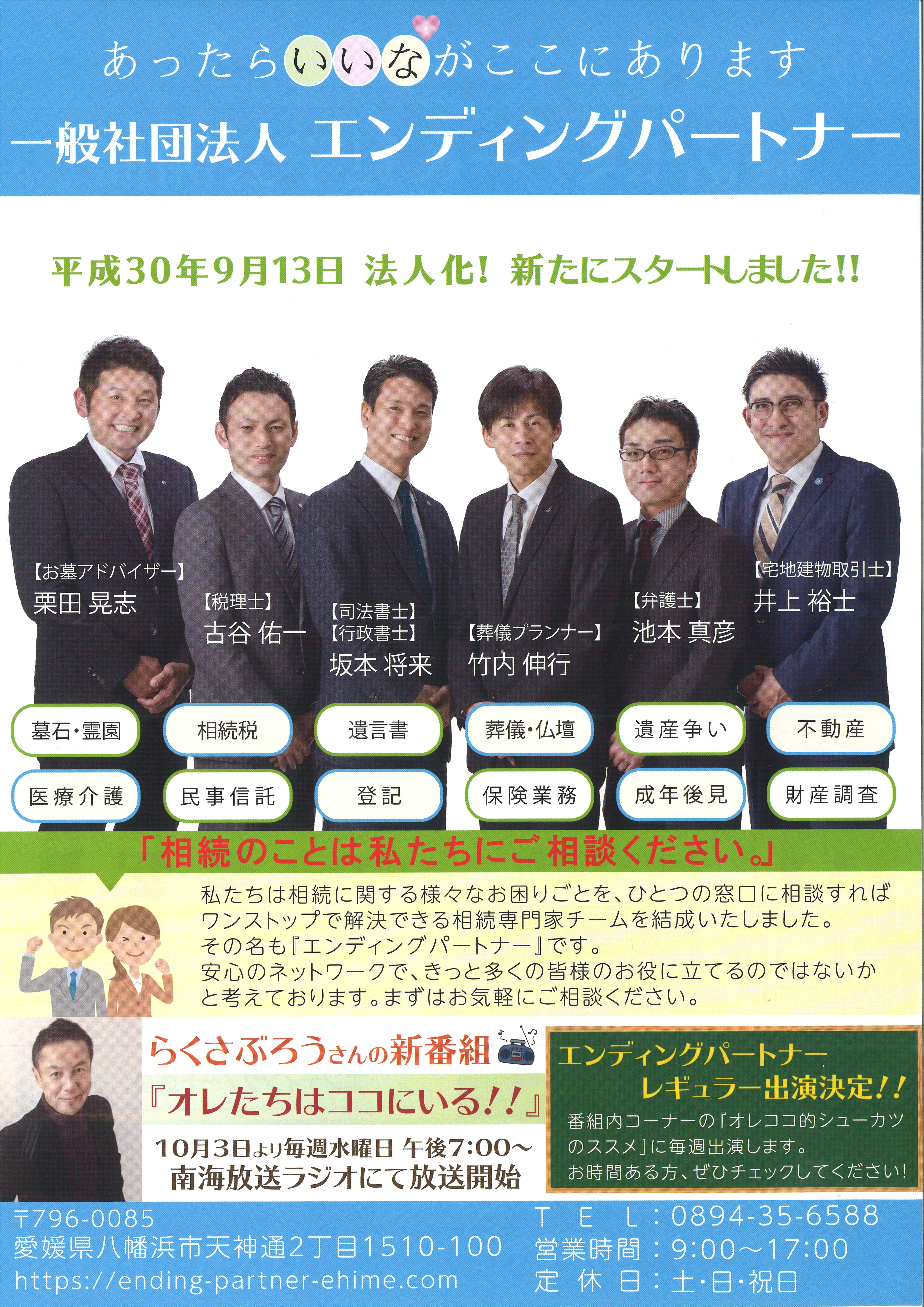

【お知らせ】9月13日に事務所移転及び一般社団法人エンディングパートナー設立しました!

いつも大変お世話になっております。

みなと司法書士・行政書士事務所は、平成30年9月13日に以下の住所に事務所移転いたしましたので、お知らせいたします。

【新事務所】

〒796-0085

愛媛県八幡浜市天神通二丁目1510番地100

そして、同日に一般社団法人エンディングパートナーを設立し、理事長に就任いたしました。今後一層市民の皆様にお役に立てるように努力してまいりますので、宜しくお願い致します。

そして有り難いことに、らくさぶろうさんからオファーをいただきまして、10月3日19時から南海放送ラジオにて「オレたちはココにいる!!」の終活コーナーに当法人がレギュラー出演する運びとなりました。らくさぶろうさんとの共演になります。

前向きな終活ができるように皆様に周知できたらと考えております。よかったら聴いてください😊

皆さま今後とも、みなと司法書士・行政書士事務所及び一般社団法人エンディングパートナーを宜しくお願い致します。

平成30年9月13日

みなと司法書士・行政書士事務所

代表 司法書士・行政書士 坂本将来

一般社団法人エンディングパートナー

理事長 坂本将来

2030年に、215兆円もの財産が凍結の恐れ!?

8月26日の日経新聞で、「2030年には、認知症患者の保有資産が215兆円に達する」との記事が出ました。

なんと、この215兆円という数字は、日本全体の家計金融資産の10%を超えるそうで、まさに「マネー凍結懸念」対策急務と掲載されておりました。

えええー!!

これは経済危機です。一番お金をお持ちの世代の方から、全くお金が動かなくなるということは、日本経済に大変な影響が出るだけでなく、身内としても大問題ですよね。

まず大前提ですが、認知症になってしまったら「生前贈与」「売買契約」「遺言」「投資」など、あらゆる手続きは行うことができなくなります。

「え?!うちのお父さん認知症だけど、全然問題なく契約とかお金の引き出しとかできてるけど?」という声が聞こえてきそうですね。

昔は、不動産の取引だったり、株の取引だったり、本人が認知症であっても平気で手続きしてたなんて時代があったようですが、今はそんな時代ではありません。

今は「本人じゃないとダメです」。金融機関に行ったときに痛い目を見た方もおられるかもしれませんね。

認知症になってしまうと、その後の重要な取引や契約、手続きに関しては成年後見制度(本人に代わって財産管理する制度)を利用する必要があります。

今回の記事では割愛させていただきますが、この成年後見制度というものは、大変扱いづらく、私たちのような専門家にお願いすれば毎月約2~3万(事案によります)支払わなければならないし、身内がやるにしても大変労力と裁判所への報告を行う必要があるのです。

さらに、いくら自分の親の財産だといっても、自由に売ることができないし、財産が目減りする可能性のある投資は原則できないことになっています。

このような制度ですので、認知症になっても成年後見制度を利用したくないという方は後を絶ちません。

そのような無駄な費用・労力を子供たちに負わせたくなければ、お元気なうちに民事信託・遺言作成をしておくとよいでしょう。

以前、民事信託の概要を記事にしたことがありますので詳しくはコチラご覧ください。

民事信託は、子供に財産をあげてしまうわけではなく、自分が実質的に財産を持ったまま「管理だけ」を任せることができます。

自分が認知症になったとしても、「管理権限を子供預けているから」財産が凍結することなく自由に売却や投資を行うことができます。もちろん管理を任せた財産から出る利益やお金は自分のものです。

このような便利な制度もありますので、前もって準備しておきましょう!!

罹災された方は、必ず罹災証明書(りさいしょうめいしょ)を取得しましょう!

今回の豪雨災害については想像絶する甚大な被害に、只々絶句するばかりです。

亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、 各被災地へのお見舞い申し上げます。

まずは出来る事をと思い、今回は罹災証明書について記事を書きたいと思います。

罹災証明書とは?

地震や台風、津波などの天災や火災などの災害によって住居が被害を受けた場合に、その被害の程度に応じて自治体が被害認定して発行してくれる証明書のことです。

地震や大雨などの自然災害の場合には、罹災証明書は市町村役場などの自治体が発行しますし火災被害の場合には消防署が発行します。

気をつけておきたいのは人的被害ではなく、家屋に関する被害を証明するものだということです。保険金の請求時にも役立つので、必ず取得しておきましょう。

罹災証明書の申請のためには、証拠として写真を撮っておくことがとても大切ですので、必ず片付けをする前に写真を撮ってください。

一刻も早く片付けや修復をしたい気持ちはわかりますが、直してしまっては被害の正確な把握ができなくなってしまいます。

もし、写真を撮り忘れてしまったのであれば、「修理したことを証明できるもの(請求書など)」を持っておきましょう。受け付けてくれる場合もあるようです。

近隣の市町村の罹災証明書発行窓口

八幡浜市・・・八幡浜市役所3F 危機管理課

大洲市・・・大洲市役所3F 危機管理課

西予市・・・西予市役所1F 税務課

(野村支所・・・1F 総務課)

窓口には、①認印と②罹災現場の写真を持って行ってください。なお、手元にない場合は手ぶらで大丈夫です。

(※大洲市だけは、写真はいらないようです。)

証明書の発行は、およそ1~2週間ですが、遅れる場合もあります。

以下の画像は内閣府が公開している画像です。

罹災証明書を自治体に発行してもらうことで、一般的には以下のような支援を受けることができます。

※自治体によって異なるので、詳細は各自治体に問い合わせてください。

公的支援

・被害のあった家屋や土地の固定資産税や国民健康保険料が、一時的に減免または猶予される可能性があります。

・被災者生活再建支援金や義援金の支給を受けられます(※被害程度や世帯人数や所得の程度によって受給額が異なります)

・仮設住宅や公営住宅への入居が優先的に認められます

・災害復興住宅融資が受けられます(※被害程度や世帯人数や所得の程度によって金利や融資額が異なります)

民間支援

・金融機関が、有利な条件で融資を行ってくれる場合があります。

・私立学校などの授業料減免の可能性があります。

・災害保険の保険金を受給することができます。

他にも自治体によって異なる支援制度があると思われますので、お住まいの自治体に問い合わせていただけたらと思います。

お知り合いに罹災された方がおられる場合は、是非罹災証明書のことをお伝えしてあげてください。

水害にあったときどうすればいいか、以下のホームぺ―ジが非常にわかりやすかったので、こちらも参考にしてみてください。

「水害にあったら、どうすればいい?」 このチラシが、とてもわかりやすい

抵当権変更登記「連帯債務者2名のうちの1人が死亡した場合」

今回は自分の備忘録として、抵当権変更登記について書きたいと思います。

【登記記録】

抵当権者 甲銀行

連帯債務者 A、B

【事例】

①Bが死亡

②Bの相続人間での遺産分割の結果、Aのみが債務を承継

③甲銀行は当該債務の遺産分割を承認

申請書は以下の通り。

【申請書】

登記の目的 抵当権変更

原因 平成年月日連帯債務者Bの相続

変更後の事項 連帯債務者 A

(以下、省略)

私は最初、変更後の事項については、もはや債務者はAのみであるので「債務者 A」とすべきかと思いましたが、

法務局の回答としては「連帯債務者たる地位をAが相続したのだから、1人になったとしても連帯債務者Aとすべき」というものでした。

抵当権の登記で、債務者が1人なのに「連帯債務者」という表示がされているものに出会ったことがなかったので、かなり違和感があります。

法務局の見解も理解できるので、確かに登記技術上は「連帯債務者A」とすべきとも考えられますね。

確かに「連帯債務者」としての地位が併存しているので、その通りですが、

私見では、すでに債務者は1人なのだから、もはや「連帯債務者」と表示されるのは、違和感がありました。

ちょっと書き留めておきたい内容でしたので、今回はマニアックなブログでした(^^♪

一般の方からしたら「そんなのどっちでもいいじゃないか」と感じられるかもしれませんが、司法書士という仕事は、このような物事を大真面目に頭を悩ませて、条文・先例と睨めっこしているのです(笑)

坂本家であったホントの話~エンディングノート~

ホントちょっとした小話なのですが、

私としては衝撃だったことがありました。

先日両親と相続について雑談をしているときの話です。

私「相続対策として、遺言はやっぱり公正証書で作っておいた方がいいよ」

母「そうなのね~」

父「それと、あれだろ?あれも書いていた方がいいんやろ?えーっと、デスノート!」

私と母「・・・」

私「もしかしてエンディングノートのこと言ってるの?!」

爆笑。

(※実話です。)

これだけ相続対策の大切さを発信している私の父でさえ、こんな感じなんだな~と思うと同時に、まだまだ情報発信が足りないなと反省する出来事でした。

エンディングノートと、遺言の一番の違いは、エンディングノートには法的効果がないことです。

しかし、エンディングノートを書いておくと遺された家族は大変助かります。

どこの保険に入ってるか、死亡したら誰に伝えてほしいか、葬儀はどのようにしてほしいか、大事なものはどこにしまってあるか、パスワードは・・・。

これらのことは遺言には通常書きません!しかし、家族は書き残してもらえると大変助かる情報ばかりです。

なんせ亡くなってから1日、2日で決めなければならないことが山のようにあるのですから、思いの外、遺された家族は迷うことばかりなのです。

【抵当権抹消】取扱店変更がある場合は変更証明書が必要か? 〜業務権限証明書ありのケース〜

いつものように抵当権抹消登記のご依頼を受けたところ、

【登記上】

甲銀行(取扱店 A支店)

とあるのですが、出てきた書類は…

【書類上】

甲銀行 B支店の支店長に対する業務権限証明書

甲銀行 B支店の支店長作成の解除証書

でした。

ムムム・・・!!

まっ、大丈夫だろ!うん。

・・・大丈夫だよな?

と不安になったので、一応確認してみました(笑)

論点としては、取扱店の変更があった場合に「変更証明書」が必要かどうか?という話です。

法定添付書面ではないから、いらないはずと思い、法務局に確認したところ、

やはり

「規定がないので現状変更証明書は求めていません」とのことであるが、「今現状は求めていないだけで、他の支局又は今後の取り扱いまでは保証できません」とのことでした。

この言い回しは、公務員である以上仕方のないことだと思いますので、結局「いらない」ということですね!!

ホッと安心して、申請することができました☺

たかが抹消ですが、されど抹消です。簡単そうに見えて、侮れないときが多々あります。気を引き締めて手続きしなければいけませんね!(^^)/

« Older Entries Newer Entries »